王蕊玉

2020年11月7日我院九名研究生在李泉老师、郑民德老师、胡梦飞老师、崔建利老师等老师的带领下前往东平考察。

早上7:30左右考察小组在聊大西校东门集合完毕,乘车赶往考察点。上午我们考察了武当庙、赵德和墓、清故处士岳殿忠墓碑、程公祠以及凤凰岭道院。

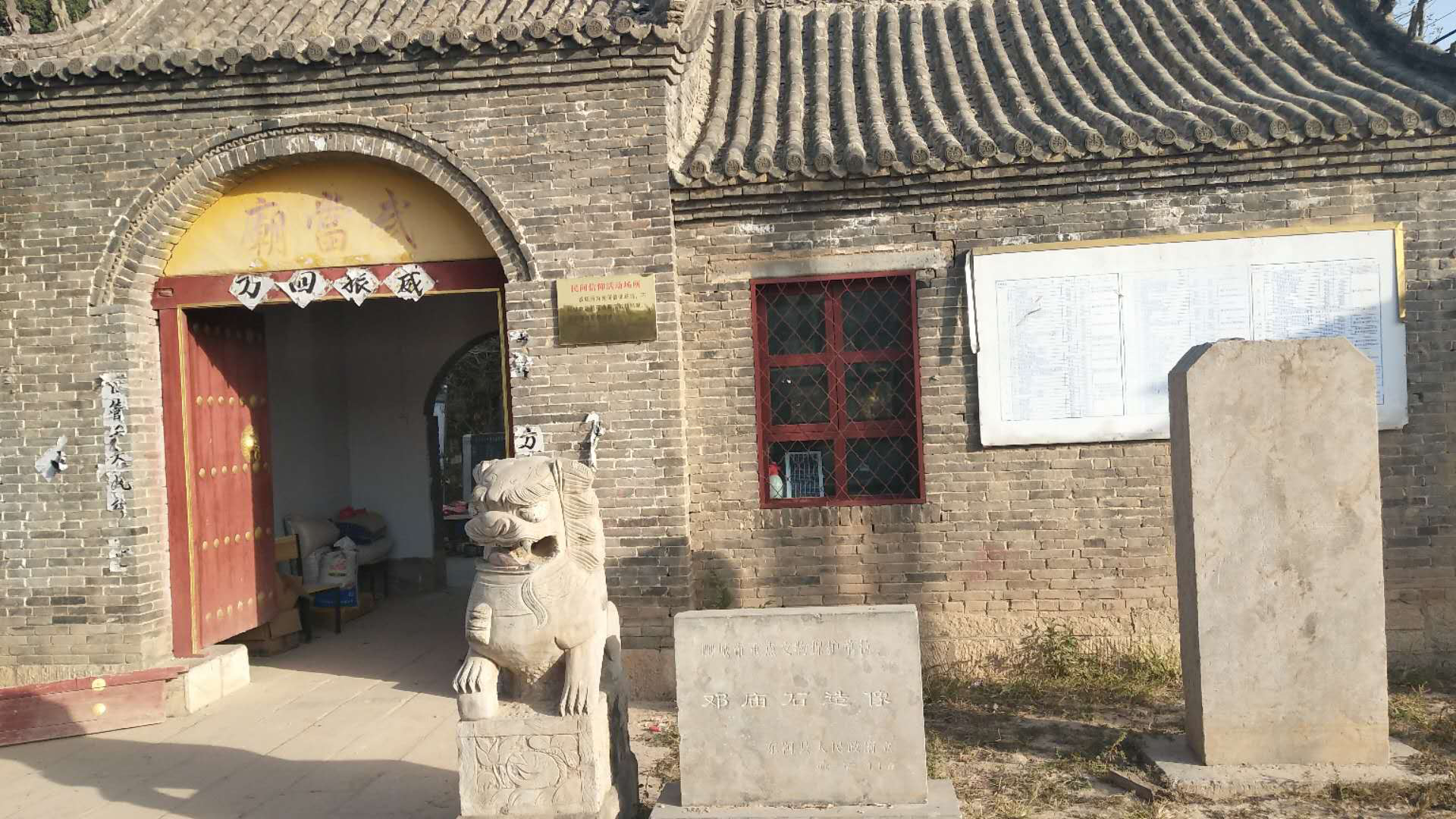

武当庙位于东阿县姜楼镇邓庙村,该庙宇为宋元时期道教古建筑群落,武当殿内供奉着武当、神农、伏羲,三皇殿内供奉着天皇、地皇、人皇以及扁鹊等十大神医。三皇殿在中华人民共和国成立前已遭损坏。五幢记事碑和部分石造像,因1947 年黄河洪水泛滥,为防决口,拉去垒了堤坝。但是当地人将一部分石像埋在了地下,文革后又重新挖出来,这部分石像才得以保存下来。平时会有乡邻来此祈福,将心愿讲给供奉的神像,祈求平安。据村中老人介绍每年的三月初六都会在此举办庙会,善男信女都在聚在这里,有的是专门来看大戏,有的是给庙内供奉的武当爷献上一柱香,祈求平安,热闹非凡。但是由于村庄搬迁,没有以前那么多基本群众了。关于这组石造像的雕刻风格和造型内容,是以道教为主,但也不排除佛教、儒教的成分,如武当石造像的云纹背光和手中的串珠,是佛教的象征,武当手中的书本,则是儒教的影子,再加上武当手中的太极图,形成了一个佛儒道三教合一的偶像,中国的传统文化在这里得以充分体现。庙内供奉的石像雕刻手法细腻,造型生动,体现了古代人民的智慧,凝聚着古代劳动人民的艺术匠心,具有较高的文物保护价值和艺术研究价值。

武当庙

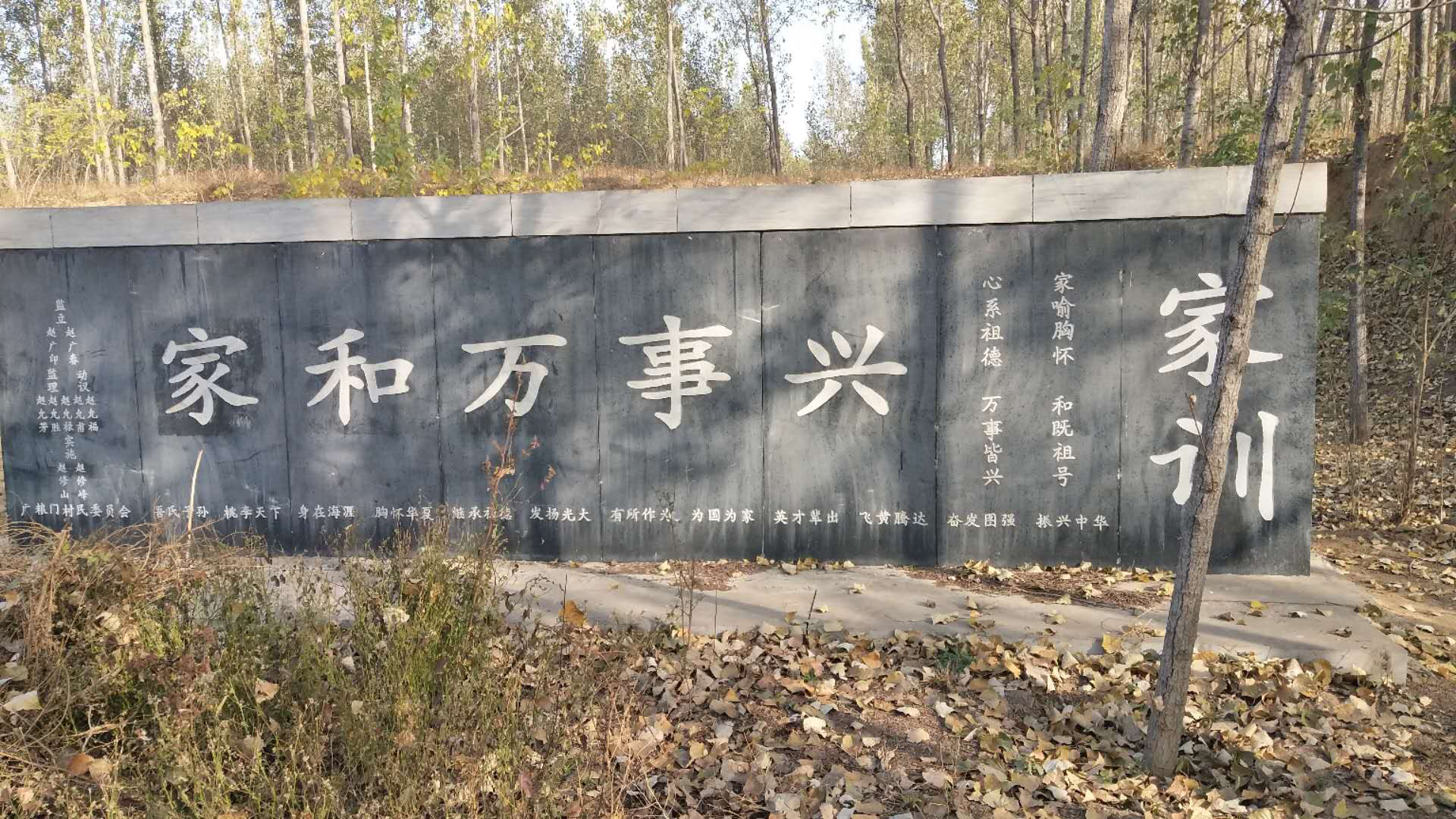

赵德和是明正统年间的户部员外郎,因1443年发生特大灾荒,他慷慨开仓,捐豆谷7500石,交给官府赈济一州五县的灾民。明英宗颇加赞赏,并勅旌义民称号。其后代专门雕刻了一块碑来记载赵德和的传奇故事以及赵氏家训。赵德和墓位于广粮门村,这个村名估计应该与赵德和捐粮有关。离开赵德和墓,我们在与村民的交谈中得知该村几乎都姓赵,而且家中还有家谱,村民帮我们找到了一份1951年的家谱,家谱中记载了赵德和的事迹以及赵氏后代,记载颇为详细。

赵氏家训

清故处士岳殿忠墓碑位于山东省东阿县姜楼镇广粮门村东北角,碑上是宣统庚戌年(公元1910年)候补河南知县、东阿人王承训撰书的碑文。碑文记载了岳殿忠的一些生平事迹,对于我们研究此人提供了重要的资料。

清故处士岳殿忠墓碑

山东东平县斑鸠店镇就位于黄河岸边,是隋唐英雄程咬金的故里。程公祠位于山东省东平县东平湖西北岸斑鸠店镇斑鸠店村东部,是当地人民为纪念农民起义首领、唐朝名将程咬金所建。程咬金以农民造反,布衣起兵,在建立唐王朝的战争中立下了丰功伟绩,世人崇敬,因建其祠,以褒其功。原祠始建于唐太宗时期,历经千余年,中华人民共和国成立初期因为黄河泛滥而被毁坏了,但仍有石钟楼和石狮子保存下来。现在所看到的程公祠是1996年12月重修,祠内塑有程咬金像,威严庄重,栩栩如生。抱厦下有楹联:“偕叔宝翼秦王悬甲军摧峰陷阵冠诸将;先世南次公仅凌烟阁图功画像照千秋”,体现了他的丰功伟绩。程公祠的修建弘扬了传统文化。

程公祠

凤凰岭道院位于斑鸠店镇岱程村西南,凤凰岭山前的高坡地上。始建年代不详。院内现存有碑记六方,比较重要的是清康熙二十六年(1687)重修碑记一方和民国年间重修碑记两方。道院内有前后两院,有玉帝阁、碧霞殿以及十王殿,至今仍有道士在此居住。道院属于“东原文化”的重要组成部分,对于研究东平县的区域道教发展史具有一定的参考价值。

凤凰岭道院内的玉皇殿

上午的考察已经结束,午饭过后,我们先乘车前往建福寺和理明窝摩崖造像。建福寺位于东平县西北斑鸠店镇的六工山西峰南麓,其后就是著名的理明窝摩崖造像。寺庙与造像都是初建于长安四年。据清代《东阿县志》记载:建福寺为“唐武后时所建,金大定间赐额,明正德九年(1514年)僧满学重修”。从远处望去,建福寺建筑雄伟壮观。穿过庭院,就能看到通往山上的石梯,造像被保存在殿内,因关着门,我们只能远远看到这些造像。有些已经被损坏了,头部都被偷走了,为此感到十分惋惜。这些造像于1992年被公布为山东省第二批重点文物保护单位。造像呈“一”字形东西向排列,长14米,共有大小49尊,分长安三年、开元八年、咸通十四年三期雕刻,三期造像风格不同,可以研究唐代造像的发展过程。造像题材多为弥勒、阿弥陀释迦佛等形象,符合当时佛教信仰的主流,反映出当时佛教文化的繁荣。

下午两点左右我们到达了东平县银山镇,去考察银山石刻。上山的路十分陡峭,爬上去之后看到的是一座小房子,房内有几尊佛像和一块刻有“丈八佛寺”的匾额。小山前有几块碑刻,都是重修丈八佛寺的记事碑,其中有古碑三块,记载较为详细的为乾隆四十六年的《重修银山丈八佛寺碑记》,碑上记载了许多为重修丈八佛寺做出贡献的人名;还有现代碑刻两块,记载了近代善男信女重修丈八佛寺的事迹。

银山丈八佛寺内的佛像

离开了银山镇,我们乘车赶往下一个考察点——棘梁山石刻。 棘梁山,又名司里山,泰安市东平县戴庙乡境内。随着最近几年梁山的名声逐年提高,为开发此山,当地将司里山改为棘梁山。首先映入眼帘的是一个巨大的牌坊,刻有“棘梁山”,十分壮观。进入牌坊是一个上山的坡道,路边首先看到的是一座真武庙,然后看到一座神仙洞,再走几步就能看到一组新建的仿古建筑,这就是我们将要考察的棘梁山。山虽不大,但是自南北朝以来就成为北方“三教合一”的宗教名山。又因为晁盖等水浒英雄聚于此处,为这座山增加了一些传奇故事。棘梁山石刻造像主要集中于山顶的两块巨石上,两岸石壁上自南北朝到明代雕刻的造像众多,其中最大的是释迦牟尼造像,左为老子,右为孔子,旁有僧徒侍立,部分造像因为自然和人为原因受到了损坏。其中“三教合一”是此山造像在中国北方最早、内容最全、规模最大的造像群。棘梁山造像在鲁西一代是造像数量最多、时间延续最久、内容最丰富的一处造像,被誉为“鲁西石刻博物馆”,在我国石刻造像研究方面更是具有重要的价值。

棘梁山石刻造像

下山后我们乘车赶往戴庙村,在村子路边看到了戴庙闸以及运河故道,但是已经废弃了,河道成了藕池,失去了原有的功能。戴庙闸建于明代景泰五年,功能是调节运河水流,控制漕船荷载,保障了运河的畅通。对于研究运河流经路线以及运河闸坝提供了重要的资料。接着我们到村子里去寻找《新建登贤乡玄帝宫记》,据老师介绍这块石碑是被埋在地下,碑文中记载了玄帝宫在此建立以及重修的事迹。我们找到这块石碑的时候发现被小屋保护起来了,所以未能见到石碑的样子,有些遗憾。但是查阅网上有关资料后,对这块石碑有了简单的了解:《新建登贤乡玄帝宫记》是明万历丙辰进士、里人宋祖舜重修玄帝宫后,由朝中内阁史官福建仙游人顾有初书丹的一通行书碑。这块石碑是明崇祯十一年(1639)正月立的,纵观此碑,形制雄伟,文词质朴,书法遒劲婉美,镌刻精致,是研究明代历史和镌刻艺术的重要资料,对研究地方人文景观填补泰山明代刻石书迹有重要价值。

此次考察了武当庙、赵德和墓、清故处士岳殿忠墓碑、程公祠、凤凰岭道院、理明窝摩崖造像、建福寺、银山石刻、棘梁山石刻等,印象最为深刻的是各种佛造像,大的雄伟壮观,小的小巧精致,石壁上佛龛的开凿更加艰难,惟妙惟肖的艺术品来源于古代劳动人民的智慧以及辛勤的汗水,为研究宗教文化提供了丰富的资料。

孟冠军

2020年11月7日,在李泉、郑民德、崔建利、张文兴、胡梦飞五位老师的带领下,我院师生开启了为期一天的田野考察之行。参加本次田野考察的学生有2019、2020级研究生。由于本次考察地点较多,路途较远,11月7日一早,我们一行人便坐上了中巴车,开启了本次考察。

第一站:东阿县姜楼镇邓庙村武当庙

位于东阿县邓庙村的武当庙是我们本次考察到达的第一个目的地。根据碑文记载,该庙宇为宋元时期道教古建筑群落,俗称武当庙,又称三皇庙。我们一行由正门进入庙内,在一名庙内看守大爷的带领下,我们参观了这座庙宇。武当庙内供奉着武当、神农、伏羲,三皇殿内供奉着天皇、地皇、人皇以及扁鹊等十大神医。庙内的石造像为宋、元、明时期雕刻,以圆雕和高浮雕为主,手法细腻,造型生动,具有较高的文物价值和艺术价值。

第二站:赵德和墓

第二站我们来到了位于邻村的赵德和墓遗址,该墓位于东阿县姜楼镇广粮门村西北400米沙土岗上,该墓因埋入沙土岗子之下,墓葬结构不详。据碑文记载,赵德和,明正统年间户部员外郎。因1443年发生特大灾荒,他慷慨开仓,捐豆谷7500石,交官府赈济一州五县的灾民。明英宗颇加奖赏,并勅旌义民称号。从现场考察可知,该墓现存有崇祯二年(1629年)所立“皇明勅旌义民始祖赵公之墓”墓碑一幢,碑高230、宽81、厚17.5厘米。墓南50米耸立着望天吼石表和“赵氏之茔”石坊一座。村内至今尚存明正统十一年(1446)的《圣旨》碑,对赵德和予以了较高的评价,目前该碑已经大幅度向北倾斜,有倒塌的危险。

第三站:程公祠

程公祠位于山东省东平县东平湖西北岸斑鸠店镇斑鸠店村东部,是当地人民为纪念农民起义首领、唐朝名将程咬金所建,是县级文物保护单位。祠宇坐北向南,分上中下三进,面积700平方米,为砖木石结构。根据史料记载,最早的程公祠由于环境变迁,创建年代已无考。今程公祠为明嘉靖二十四年(公元1545年)重建,因地处黄河滩区, 1954年被洪水淹没,仅有庙柱微露出地面。近年来,乡人自筹资金修复了程公祠正殿,硬山顶面墙上有彩绘壁画。殿前有碑,上镌“唐程咬金祠”五字。祠柱上有联曰: “偕叔宝翼秦王玄甲军陷阵摧锋冠诸将,先世南次公谨凌烟阁图功画像壮千秋”。殿左有碑刻六方,为近人题证。左前方有古代所建的钟楼,全石质梁墙,旁有明、清碑刻三方。在220国道与黄河大堤交汇处,有当地百姓近年雕塑的程公像,汉白玉质材。在询问了当地居民后,我们得知程公祠重建后,程氏后人和当地农民仍然在节日祭奠,纪念和追彰这位先人。

第四站:凤凰岭道院

本次考察的第四站我们来到了斑鸠店镇岱程村的凤凰岭道院。我们一行人刚到道院前就看到了道院几近残破的景象,旁边有大型的采石机械在轰轰作响,现场尘土飞扬。凤凰岭道院孤零零的坐落在一座小山头上,仿佛已经与周围的环境格格不入。道院正门题有泰山行宫四个大字,正门南方有一个戏台与之相对,听老师介绍一般设在寺庙道院对面的戏台是为了唱戏给神明看的,也属于一种祭祀活动。道院内有玉皇殿和碧霞祠两座宫殿。从道院的现存状况来看,道院的保护显得十分必要。

第五站:理明窝摩崖造像与建福寺

理明窝摩崖造像位于东平县斑鸠店镇六工山之阳半山腰处。造像程“一” 字形东西向排列,长14米,共有大小49尊,分长安三年、开元八年、咸通十四年三期雕刻。为了保护这个造像群,现在已经专门为其建造的宫殿,以减少外力因素对其的破坏,我们去的当日宫殿门是锁着的,所以只能从窗户里窥探到部分造像的外观。该摩崖造像风格特点鲜明,对于唐代造像的断代分期有重要的参考价值。

建福寺与理明窝摩崖造像相邻。根据史料记载,此寺初建于长安四年,咸通二年增修扩建。寺庙现存山门、地藏殿、弥陀院等建筑。山门面阔三间,石墙灰瓦,系明嘉靖四年(1525年)比丘僧满度发心鸠集十方资材重修,内塑四大天王彩像。地藏殿迎山门而立,殿宇巍然,殿内佛龛浅阳刻而成,雕镂十分精细,祀地藏菩萨,为明正德十一年(1516年)重建。过地藏殿即为古弥陀院,五脊硬山顶。该寺虽已历经数百年风雨剥蚀,至今仍基本保存完好。

第六站:银山石刻

我们考察完理明窝摩崖造像后,乘车来到了银山石刻。银山石刻位于东平县银山镇银山村。入村后,在村民的指引下,我们来到了银山石刻所在地。小山前有古碑三块,现代碑刻两块,主要是各代重修山上丈八佛寺的记事碑。在老师的带领下,我们一行登上的小山,小山的一侧已经被开采,仅剩孤峰一座,出于保护石刻的目的,将石刻盖在了一间小房内。房间内有两座佛像,高2.5米左右,两旁并有小龛像,由于缺乏维护,佛像上已经落了一层灰。石刻造像旁的一块古碑,字迹也已经看不清楚了。大约14点30分,我们考察结束,直接乘车前往泰安东平棘梁山石刻继续考察。

第七站:棘梁山石刻

棘梁山,又名司里山,随着近几年梁山的名声逐年提高,为开发此山,所以改为此名。位于泰安市东平县城50公里的的戴庙乡境内(原梁山县城北10公里的戴庙乡境内)。根据碑文记载:因此山遍生荆棘,故名“棘梁山”。至宋代后,在此设巡检司“以安其境”,更名“司里山”。山虽不大,但它自南北朝以来,就成为中国北方“三教合一”的宗教名山。又因宋江、晁盖等首聚于此,又增加了一些传奇故事。

根据山上明崇祯时《棘梁山重修金山庙宇桩塑金身碑记》及同时代所立《玉皇阁落成碑》记载:东原郡(东平旧称)西距城五十巡检司,棘梁山旧有大佛殿、文昌阁、碧霞行宫、娘娘殿、真武庙等。山上石刻主要由摩崖造像、摩崖石刻、古代建筑、碑刻等几部分构成、造像主要分布在三处巨崖上,有大小造像近600尊,保存较好者400余尊。棘梁山石刻宋代造像几乎包括了整个两宋历朝造像,由于受自然、人为等外力因素的影响大部分石造像均已受到不同程度的损坏。

此次田野考察,所到之地较之于上次更多的保留了文物古迹的原始状态,有利于根据文物古迹本身开展研究。另外,在此次的田野考察中,在跟随老师学习的过程中,我感受到了口述访谈在田野考察中的重要性。我深刻认识到了每一次的田野考察都是一次不断丰富自身专业知识,提高自身专业能力的有益过程。

王雪莹

时间:2020年11月7日 天气:晴

考察人员:李泉、郑民德、崔建利、胡梦飞、康健军五位老师以及兼职研究员张文兴。魏志阳(研究生)、石伟楠(研究生)、吴霄彤(研究生)、王蕊玉(研究生)、张旺(研究生)、孟冠军(研究生)、房智超(研究生)、窦德伟(研究生)、王雪莹(研究生)。

考察地点:武当庙、圣旨碑和赵德和墓、程公祠、凤凰岭道院、理明窝摩崖造像与建福寺、银山石刻、司里山摩崖石刻、戴庙村的《新建登贤乡玄帝宫记》与《重修观音堂碑》石碑。

第一站:武当庙

我们考察的第一站,来到了位于东阿县姜楼镇邓庙村的武当庙,其现为省级文物保护单位。进入武当庙,一位对该庙宇的历史和发展较为了解的老爷爷,热情的给我们介绍了这座庙的相关情况。结合石碑记载,该庙宇为宋元时期道教古建筑群落,俗称武当庙,又称三皇庙,是道教的建筑群落,建筑风格为“明三暗五、四梁八柱”。武当殿内供奉着神农、三皇、伏羲。三皇殿内供奉着天皇、地皇、人皇及扁鹊等十大神医。1947年,拆庙修堤坝,这些雕像被当地民众埋到地下,直到上世纪80年代,又被挖出来,并且重建了武当庙。该组石造像为宋、元、明时期雕刻,以圆雕和高浮雕为主,手法细腻,造型生动。现场考证,这些雕像大部分尚存,集中放置在一起,其中武当爷雕像放于中间位置,武当是玄武大帝,镇水灾火灾。武当雕像由一整块大石头雕刻而成,底座似浪花又似莲花,其背后还有松的图像,据老爷爷介绍,该石像,乌发童颜、慈眉善目、六把手的形象。自1995年起,即每年的三月初六(据说是武当的生日当天),举行庙会。上世纪80年代刚重建武当庙时,周边的基本群众都来庙里祈福祈愿,如今,由于拆迁,周边群众很少,庙里香火也不似从前般旺盛。

第二站:圣旨碑和赵德和墓

东阿县姜楼镇广粮门村的赵德和墓,因埋入沙土岗子之下,具体墓葬结构不详,但其子孙后代在其墓葬周边树立了功德碑,碑上刻有家训和始祖爷传奇,以期将良好的家风传承下去。据石碑上记载,赵德和为明正统年间户部员外郎。因1443年发生特大灾荒,他慷慨开仓,捐豆谷7500石,交官府赈济一州五县灾民。明英宗颇加奖赏,并勅旌义民称号,而该圣旨碑也确实存在,佐证了此事,该圣旨碑下方还有图画,较为特别。该村当地村民自称是从山西洪洞县移民至此地,但尚待考证,该村很多家族有修订家谱的传统,这对于后世知其根、知其本有重要意义,也是社会学研究的宝贵资料。

第三站:程公祠

通过浮桥,第一次路过黄河,我们来带到了东平县斑鸠店镇斑鸠店的程公祠,是县级文物保护单位,由乡人自筹资金为纪念英雄程咬金而修复的。程咬金,字知节,斑鸠店人,出身贫寒,初以卖筢子为生,奉养其母,流浪于江湖。他生性耿直,善使长矛,勇猛过人,隋末炀帝荒淫无道,横征暴敛,民不聊生,动乱纷起,程咬金组织数百人保护家乡村民的安全,防止侵扰。隋大业十三年(617年),程咬金参加了李密领导的瓦岗起义军,后投奔唐王朝,参加了平定地方割据势力的战争,为建立和巩固唐政权立下了汗马功劳,因战功显赫,累受褒奖,先后被封为宿国公、卢国公。在程公祠前的广场上,正好赶上当地有东平县送戏下乡惠民活动,很是热闹,显示出当地人民对传统文化的热情。步入程公祠殿内,可见硬山顶面墙上有彩绘壁画。殿前有碑,上镌“唐程咬金祠”五字。祠柱上有联曰:“偕叔宝翼秦王玄甲军陷阵摧锋冠诸将,先世南次公谨凌烟阁图功画像壮千秋”。左前方有古代所建的钟楼,全石质梁墙,旁有明、清碑刻三方。在220国道与黄河大堤交汇处,有当地百姓近年雕塑的程公像,汉白玉质材。程公祠内有诸多刻有捐资人姓名和捐资数额的石碑,程氏后人和当地农民仍然会在节日祭奠,以纪念和追彰这位先人,亦有家长带孩子来学习参观者。

第四站:凤凰岭道院

位于斑鸠店镇岱程村内的凤凰岭泰山行宫道院,我们前去拜访时,该道院的刘道长已外出云游,在阿姨给我们开门后,我们自行考察。道院内,中间自下而上玉皇殿、碧霞殿,东西各有一个行宫,内放有道教的相关人物雕像。该道院正门前,设有戏楼。重修凤凰岭泰山行宫道院戏楼碑记上记载较为清晰,道观光绪八年(1828)版《东阿县志卷之三》记载:凤凰岭形如舞凤,旧传有凤凰台。世谓之吉祥之地。凤凰岭道观始建于宋嘉佑六年(1061),万历四十三年重修,天启四年(1624)再修,数百年续修至再。二十世纪六十年代,道观遗迹部分被毁。九十年代道观原貌基本恢复。后于2017年始,以刘传文等乡邑贤达倡议集资重修了龙凤戏楼,它与碧霞元君殿和玉皇阁同建于一条中轴线上,建此以祈求安康,以供香客游览和世人娱乐,传之后世。

第五站:理明窝摩崖造像与建福寺

理明窝摩崖造像位于东平县西北斑鸠店镇的六工山西峰南麓,是唐代古弥陀院所在,建福寺遗址则位于其山脚,有相当丰富的佛教艺术和古代文化遗迹。《中国文物地图集·山东分册》中记载的理明窝摩崖造像,凿刻于东西长约12米,高2.20米的石壁上。上有8个大龛,2个小龛,龛呈长方形、方形或尖拱形。共有佛、菩萨、侍者造像47尊,其中8大龛中有单体佛造像11尊、一佛二菩萨二组6尊、小佛造像二排9尊;2小龛造像21尊。佛造像均坐姿,多数高肉髻,披袈裟,双膝下垂或结跏跌坐于方台上;菩萨皆为立姿。造像大者高1.79,小者高仅0.20米。造像旁有北周“大象”(579—580年),唐“长安三年”(703年)、“开元八年”(720年)“咸通十四年”(873年)等纪年题记8则。(见《文物》1998年第8期)。结合实地考察,1992年6月1日,理明窝摩崖造像被列为第二批山东省重点文物保护单位,造像呈“一”字形东西排列,长14米,共有大小49尊,分长安三年、开元八年、咸通十四年三期雕刻。对于唐代的断代分期有重要意义,但是许多佛像的头被偷走了,对文物造成了极大的损害。

据《中国文物地图集·山东分册》记载,建福寺,始建于唐武则天时(685—704年),金大定(1161—1189)赐额,明、清重修。坐北朝南,占地面积约2500平方米,有山门、正殿、东西配殿等建筑,砖木结构。正殿面阔五间14米,进深3间6米,高5.60米,抬梁式木架构架,灰瓦硬山顶。殿内尚存有壁画。楹联。院内外尚存明、清重修碑4通。实地考察,由于不能入内,从外观来看,是典型的佛教建筑,外墙上有相关佛经和文字记载。

第六站:银山石刻

银山石刻于1015年6月23日被公布为第五批山东省重点文物保护单位。银山刻经为北朝刻经,和洪顶山刻经,同为僧安道一书丹,属山东北朝摩崖刻经中东平湖刻经区的重要组成部分,刻经旁有造像,对于山东地区的佛教发展和当时的刻经形式具有较高的参考价值。由于路非常陡峭,但没有阻拦我们考查求知的步伐,石碑和佛像都在,只是经历了岁月的风霜,加之保护修缮工作存在不足,佛像有断掉重新粘合的痕迹,距离银山时刻不远处,竟然还有挖掘机在施工作业,当地居民说这是为了推倒后重新复植被。我们从山上下来准备离去时,当地居民问我们:“你们上去了吗,上边什么样子”,可见当地人都不愿意上去看看,一方面是因为路不好走,另一方面也体现出对居民的文化宣传力度不够。

第七站:司里山摩崖石刻

司里山摩崖石刻,2013年5月3日公布为第七批金国重点文物保护单位,目前为3A级景区。造像主要集中于山顶呈“品”字形分布的三块巨石上,有大小造像近700尊。雕刻年代从北齐延续到唐、宋,时间延续久,内容丰富,被誉为“鲁西石刻博物馆”。棘梁山,又名司里山,位于泰安市东平县戴庙乡境内。随着近年来梁山的名声越来越大,为开发此山,当地将司里山改称为棘梁山。据古代碑文记载:因此山遍生荆棘,故名“棘良山”。至宋代后,在此设巡检司“以安其境”,更名“司里山”。山虽不大,但它自南北朝以来,就成为中国北方“三教合一”的宗教名山,此山造像在中国北方乃至全国年代最早、内容最全、规模最大的造像群。最大者为释迦牟尼造像,高7.50米,左为老子像,右为孔子像,旁有僧徒侍立像。棘梁山原建有殿堂庙宇,儒、释、道教一应俱全,约在南北朝时期,庙宇的格局为:前为“文昌阁”,为儒教建筑,共三间一院,内塑孔子圣像;中为“娘娘殿”,共四间,内塑娘娘圣像;东西廊房各三间。据山上明崇祯时《棘梁山重修金山庙宇桩塑金身碑记》及同时代所立《玉皇阁落成碑》记载:东原郡(东平旧称)西距城五十巡检司,棘梁山旧有大佛殿、文昌阁、碧霞行宫、娘娘殿、真武庙等。棘梁山顶有两块巨石称“千佛崖”,东西长32.2米,南北长14米,最高处11米。东崖似印,西崖似匣,远看又似城堡。因宋江、晁盖等水浒好汉首聚于此,又增加一些传奇故事,相传当年梁山好汉囤积粮草的地方,朝廷官兵缉拿梁山好汉时放火烧毁粮仓,拘谨800年后,仍能在原址挖出烧糊炭化的粮食颗粒,此地保护开发较银山石刻而言要好很多,但游客也并不是很多。

第八站:戴庙村

由于来到戴庙村后,向当地居民打听《新建登贤乡玄帝宫记》与《重修观音堂碑》石碑的现存放位置才知,已将他们保存到专门修建的屋中,所以此行未能得见。但我们考察到了东平的戴庙闸以及东平第一小学遗址,这也算是意外之喜了。东平的戴庙闸于2013年10月10日被公布为第四批山东省重点文物保护单位。该闸建于明代景泰五年,功能是调节运河水流,控制漕船荷载,保障了运河的畅通。对于研究运河流经路线及运河闸坝提供了重要的实物资料。而东平县第一小学已有80多年的历史,在革命战争中也曾发挥了重要作用。

本次考察到此,就圆满结束了。“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”。本次田野考察,让我们在亲身实践中去体悟、去验证文字记载的真实性,在考察中,学到了课本上所不能提供的新的方法,产生新的思考。“读万卷书,行万里路”,田野考察不仅拓展了我们的视野,还让我们有机会与过去直接对话,掌握最直接的资料,“有一分材料说一分话”,田野考察,给了我们更多的机会,从全方位的角度走进历史。

聊城大学运河学研究院

聊城大学运河学研究院