时间:

2021年11月2日

考察人员:

郑民德、胡克诚两位老师以及宗世昊、孟冠军、房智超、窦德伟、王雪莹、田昭煜、刘秋雨、仇嘉琪八名同学。

考察地点:

阳谷县的周家店船闸、河东完小、七级运河码头、阿城上下闸、净觉寺、魏氏家族墓、陶城铺闸、张秋码头、山陕会馆和清真寺。

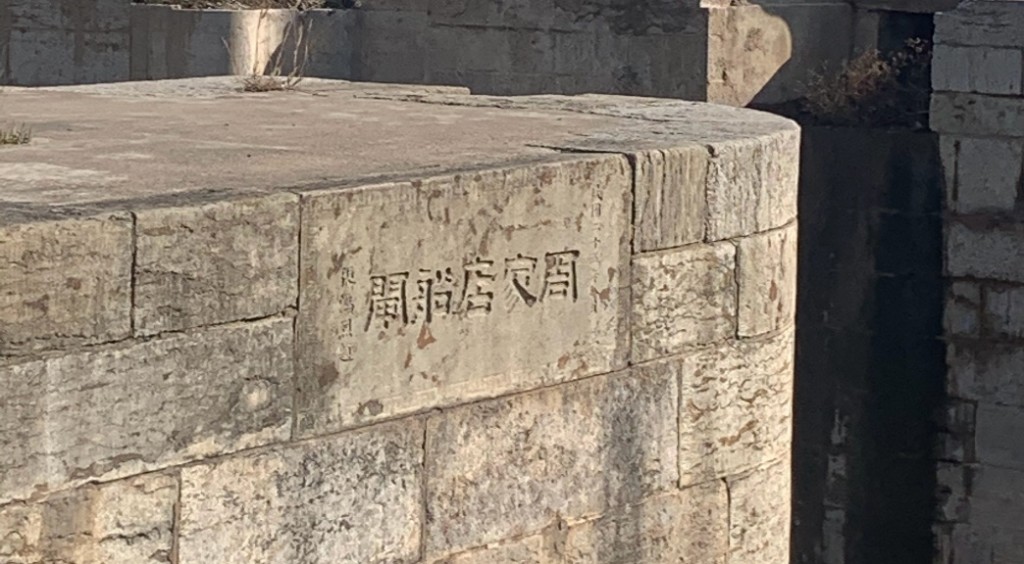

周家店船闸:

周店、七级、张秋是聊城境内明清时期三座典型的运河市镇。周家店闸始建于元大德四年,我们看到的周家店船闸是民国时期重修的。不同于其他闸,周家店船闸是双闸,由南闸、北闸和月河涵洞组成,两闸之间是闸箱,南闸上还有民国时期山东建设厅厅长张鸿烈的题额。南闸和北闸结构形式大体相同,有条石砌筑的闸槽,闸槽旁有铸铁搅磨。考察时老师为我们讲解,铸铁搅磨是由德国进口的机器。因为古代时期一般的闸门都是木制,但是周家店船闸的闸门是铁质,人力无法将其拉启,所以从德国进口铸铁搅磨来控制闸门的启闭。周家店船闸的南闸和北闸相距不远,两个闸口主要是用来控制运河水位的平衡。南闸往西北不远是月河涵洞,涵洞下有四个水孔,其用途也是用来控制水流。

随着大运河成功申遗,周家店船闸再度引起关注。2006年,周家口船闸被批准成为山东省文物保护单位,周家店船闸对于研究运河漕运历史和水利工程的发展有着重要的作用,所以在我们去考察时,可以看到有不少工人正在对周家店船闸进行保护工作。

河东完小

:

七级镇泰山行宫位于七级镇的东北角,在民国时期改为河东完小,现已废弃。老师讲述到,将泰山行宫改为校舍应该是因为当时不愿意再花费人力物力建设新学校,所以将其改造。泰山行宫之中,供奉的应该是碧霞元君,碧霞元君是中国古代神话传说中的女神,俗称泰山娘娘、泰山老奶奶等,道教认为碧霞元君“庇佑众生,灵应九州”“统摄岳府神兵,照察人间善恶”,是道教中的重要女神,中国历史上影响最大的女神之一。河东完校内有不少古碑,自明代至民国初年,多为记事碑或者捐资功德碑。我们去考察时因为大门关闭,所以无法看到校内留存的碑刻,但是有一些碑刻是砌在学校外部的墙体中的,有一块是大明一统碑,但是字迹已经看不清楚,另外一块上面字迹还是比较清晰,记载的是碧霞宫重修的事迹。

七级码头、古街

:

七级码头位于阳谷县七级镇运河东岸,明清两代是莘县、阳谷、东阿等周边州县漕粮北运的起始码头,现在属于南水北调工程的东线工程。七级镇历史悠久,唐代时置镇称毛镇,后因为古运河渡口码头曾建有七级台阶,故而得名七级渡,后称七级。七级码头的并不是说该码头的台阶有7级,该地工作人员告诉我们,码头的台阶有十七级,因为运河水位将台阶盖过露出的台阶有7级,所以才叫做“七级码头”。因为七级、阿城分别是重要的粮食、食盐转运码头,所以有“金七级、银阿城”之称。2013年,七级码头被公布为山东省第四批省级文化保护单位。

七级不仅是转运漕粮的地方,也是商人往来停留的地方。考察时我们看了七级运河古街。古街内有酒馆、粮行、茶馆、棋室、医馆等,还有比较有近代风格的七级百货部。开门的商铺中,比较有让人印象深的是茶馆,门牌上还有“一碑担两间”,这里的一碑是指在店内的中间有一块碑刻。茶馆门前,有考古现场勘察的地层断面,因为天气原因,我们没法看清路面断面,但我们了解到下面至少包含了四个时期。

大运河申遗成功之后,七级作为大运河沿线上曾经繁华的古镇,成为了研究运河文化的宝贵遗产。七级镇计划打造“运河文化古镇“,突出七级因运河形成的南北文化交融的特点,为大运河文化遗产的传承和保护做出贡献。

阿城上下闸:

阿城上闸位于阿城镇东南隅古运河上,曾名阿城南闸;阿城北闸位于阿城镇东北隅古运河上,曾名阿城北闸。明清时期,阿城是鲁西重要的货物集散地之一,其中盐运成为这里的支柱产业,所以阿城被称为“银阿城“。

阿城上闸始建于元大德二年,该闸现存闸涵长8米,宽7米,雁翅长10米,闸板和闸面已经不在。河道两边雁翅上的镇水兽都还在,只不过风化严重。

阿城下闸始建于元大德三年,由墩台、雁翅、石防墙、闸板等构成,石与石之间由铁扣连接,现闸基、闸函等石制部分保存完好。但是,阿城下闸的镇水兽与阿城上闸的不同,应是后代修复的。

净觉寺:

到达净觉寺时,因为寺门紧闭,所以我们只能在寺外观察。寺门外有两座栩栩如生的石狮。我们了解到,2002年在中国佛教协会与山东省佛教协会的支持下,净觉寺得到修复,由中国佛教协会一诚会长亲题寺名“净觉寺”,正式开放为佛教活动场所。2006年列为省级文物保护单位。

魏氏家族墓:

陶城铺魏氏家族墓位于阳谷县阿城镇,年代为清。2013年,陶城铺魏氏家族墓被山东省人民政府公布为山东省第四批省级文物保护单位。穿过桃林,我们看到了现存的墓碑。

魏氏墓地规模比较大现存清代碑碣十多通。其中有大夫墓,文林郎墓,处士墓,太学生墓,修职郎墓还有寿官墓,乡饮耆宾墓等,官职最高的正五品。该墓地最引人注意的无疑是形制巨大,雕刻精美的魏展奇墓碑和魏钿墓碑,此外还有魏展奇长子魏鑨墓碑和其孙(魏鑨子)魏湳墓碑。

魏展奇为庠彦,凭子贵,以长子魏鑨赠武略骑尉,以次子魏钿赠文林郎。其墓碑碑阴墓表是其长子魏鑨撰文,立于雍正二年。

魏钿墓碑是该墓地最为出名的一通碑碣,其碑阳为刘墉之父进士书法家刘统勋所题,碑阴是聊城进士任兆熙撰文。刘统勋和魏钿是郎舅关系。

魏氏家族墓中的碑刻雕刻精美、形制巨大,具有极高的历史文化研究价值。

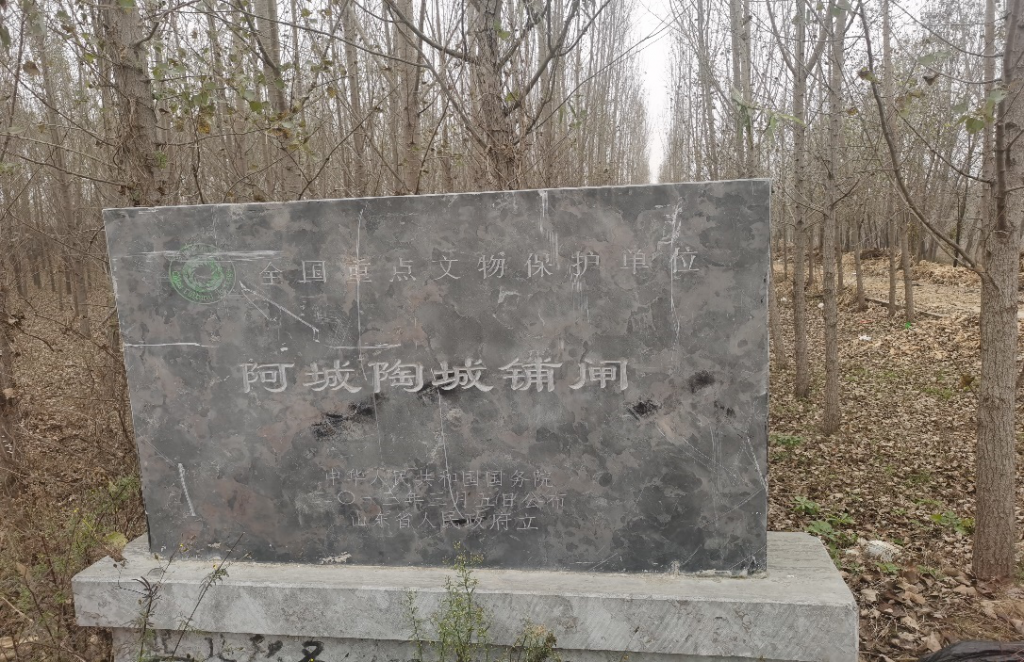

陶城铺闸:

经过一路颠簸,我们到达了陶城铺闸的附近,穿过一片树林和农田,我们看到了陶城铺闸。陶城铺闸当地称为“新闸“,始建于1881年,由闸底、墩台、石防墙、纹关石、闸板组成。1901年,漕运废弃。阿城县境内河逐渐淤废,该闸也就失去了作用。新中国成立后,为了灌溉农田改造陶城铺闸,2017年,对陶城铺闸进行全面修复。

陶城铺闸是运河节制闸的典型代表,闸底、石防墙和绞关石由青石垒砌,石与石之间上下由铁钉链接,左右由燕尾型铁扣连接。

陶城铺闸为研究中国古代水利工程提供了重要的实物资料,是古代运河兴衰的见证,2013年,陶城铺闸被山东省人民政府公布为第四批省级文物保护单位。

张秋码头

:

南有苏杭,北有临张,临张指的就是临清和张秋。大运河的开凿和开通,不仅成为南北政治、经济、文化联系的纽带,还促进了沿岸地区城镇和工商业的发展,随着山东会通河的开通,张秋成为京杭大运河上有名的运河三镇之一,元明清时期张秋是运河咽喉,附近各县所征漕粮都由张秋起运。张秋码头见证着古时候富商云集、人来人往的场景。可惜的是,现在的张秋陈旧不堪,没有了古时的繁华。

张秋关帝庙和清真寺:

张秋内只有关帝庙还能让人感受到一些往日的繁华,关帝庙就是当地的山陕会馆,是清康熙年间由山西、陕西商人共同捐资修建的,用来聚会、看戏、商讨生意。现存的建筑有正殿、配殿、戏楼、山门等,现为聊城市文物保护单位。2011年,阳谷县相关部门对关帝庙进行了维护和修葺。

因为我们去时山陕会馆没有开放,所以我们无法看到会馆内部的样貌。但是只看门外,我们就可以感受到关帝庙的风貌,经过修建的关帝庙,再现古时的辉煌,展现了张秋古镇丰厚的历史底蕴。

相比于关帝庙,清真寺就比较残旧了。张秋镇的回族多是明清时期从冠县、泰安、东平及江西吉安、山西洪洞等地迁来的,他们在镇上自成街道,从事手工业、屠宰业和小商业。张秋有三座清真寺,我们看到的是西寺,规模很小。

进入清真寺,内里偏殿都没有经过修葺。寺内有一座石碑上面刻有“春风秋雨“ 。

这次的阳谷三镇考察,让我看到了古时人们运用运河的智慧以及运河通航给沿线城市带来的影响。只是阅读书本,没有办法让我们切实感受到历史,考察带给我们的认识才是真实的。运河淤塞,漕运废弃使得阳谷三镇逐渐衰落,但是随着大运河成功申遗,运河文化受到了社会各界的普遍重视,重新修建的闸为我们的历史研究提供宝贵的实物资料,计划打造的古镇让大运河文化遗产得以传承。这次田野考察中,实地观察和老师的讲解让我收获了很多,受益匪浅,期待以后的考察。(仇嘉琪)

聊城大学运河学研究院

聊城大学运河学研究院