自从春秋时期左丘明在《左传》中写下“吴城邗,沟通江淮”这7字之后,便标志着中国有史记载的最早运河产生了。从公元前486年始,到2025年,大运河已有2511年的历史。在两千余年的变迁中,大运河不仅影响了中国古代社会的政治、军事、经济、文化,而且留下了不计其数的物质与非物质文化遗产。这些遗产散布于城市、田野之中,如同一颗颗璀璨的明珠,散发着耀眼的光芒。在运河研究过程中,我们既在书斋中完项目、写论文,又深入到大运河两岸市镇、村落、田野,与古建筑、闸坝、碑刻对话,寻找千百年来的文化记忆,思索历史长河中的兴衰荣辱。

位于平阴县东阿镇小屯村北石门山上的石门,是我接触到的山东运河区域最古老的建筑。石门是一条隧道,最早开凿于东周时期,距今已有近2500年的历史。2500年前,东阿、平阴、东平等地山峦叠嶂、丘陵起伏,日常出行异常艰难,为方便出行,也为子孙后代走出大山,当地百姓用青铜、木石等工具开凿石门山,他们不畏夏天酷暑、冬季严寒,一日日、一月月、一年年,终于凿成了一条隧道。隧道成日,他们兴高采烈、欢欣鼓舞,所有的疲惫、泪水、汗水仿佛都消失了,都远去了。开凿石门的一代人早已离去,带着他们的骄傲汇入了历史的长河,没人记得他们的名字,也无人给他们立传竖碑,他们就如同一粒沙、一片叶、一滴水,来去匆匆。但他们开凿的石门一直使用数千年,无数的车辆、行人、牛马在上面经过,甚至被写进了史书,成为了平阴的古八景之一“石门晚照”。如今,我站在石门入口,感叹历史的沧桑,敬佩古人的智慧,看着坚硬岩石上的一道道车辙,这是古人留下的印迹,他们曾经在这里走过,无论是走亲串友,还是外出经商、求学,当他们行经石门的时候,他们会驻足停留,回望大山、回望家乡、回望来时与去时的小路,也许永远再也不会回来,也许永远再不会来到这石门。千百年来,来往的行人匆匆忙忙,换了一人又一人,换了一批又一批,不变的只有每天夕阳落山时留在石门中的晚照,过去了2500年,以后还有几千年,甚至几万年,石门就矗立在石门山上,如同一位历经千年岁月的老人,向每一位行人诉说着过往的故事。

平阴石门(位于东阿镇小屯村北石门山上)

平阴的另一座古建筑也让我感慨良多,那就是横跨于浪溪河上的永济桥。东阿镇古代本为东阿县县治所在地,来往商贾、行人很多,但宽阔的浪溪河成为了阻挡交通的天堑,特别是夏秋季节,河中波涛汹涌、浊浪排空,气势惊人。明朝弘治十三年(1500)当时的东阿县令秦昂有感百姓艰难,于是力排众议,修建三孔石桥。桥成后,再无河水之阻、惊涛之骇。嘉靖、隆庆、万历、道光年间,或是官府、或是百姓,对永济桥屡次修缮,为我们完整保留下了这一珍贵的文化遗产。历经500余年风霜的永济桥,承载了无数的历史风云,数百年间,桥上的石狮、石猴看着河中的船只,桥上的行人,经历了繁华、喧嚣、热闹,也习惯了孤独、寂寞、平静,所有的一切匆匆而来,又匆匆而去,陪伴永济桥的只有滔滔的浪溪河,冲走了泥沙,冲刷了岁月,留下了永恒的故事与传说。横卧如虹的永济桥,看惯了浪溪河春冬时的静默如画,夏秋时的狂澜暴怒,它没有说一句话,又仿佛说了千言万语,而以后的岁月它依然会这样,守护着这条河,守护着沿河的村庄与百姓。

东阿镇浪溪河上的永济桥

我多次到过阳谷县阿城镇陶城铺村,这里是清末黄河、金堤河、大运河的交汇处,文化底蕴浓厚,村中不但有明代的关帝庙,数量众多的魏氏家族墓碑,而且还有清末黄河改道后控制黄河入运的陶城铺大闸,而这座大闸将我的思绪带回了风雨飘摇的清朝末年。1855年黄河铜瓦厢大决口,夺山东大清河入海,张秋运道被冲,汶河之水难以越过黄河北上,漕船、商船、民船被阻,运河逐渐陷入没落。光绪初年,清政府试图恢复江北漕运,在陶城铺开挖连接黄河与阿城旧运河的河道,并建陶城铺石闸,以控制黄河入运河水量,保障船只通行,运河使用20余年,因连年被淤,疏浚艰难,加上漕粮全部改折、河督裁撤,传统漕运日落西山,彻底走向了终结。站在陶城铺大闸上,早已看不到了往日运河、黄河的踪迹,留下的只有漫漫的黄沙与遍布河滩中的杨树。遥想当年,数万民工在这荒野中开凿运河、修建大闸,他们晨炊星饭、日夜劳作,为的是大运河的畅通与沿岸村庄不受黄河之害。当一艘艘船只通过陶城铺大闸,驶向远方的夕阳时,两岸百姓奔走相告、欢呼雀跃,他们期盼着大运河能给他们的村庄带来繁荣、给百姓带来富足。但黄河像一条桀骜不驯的巨龙,不断的淤塞着陶城铺运河,大量泥沙沉淀于石闸之下,导致船只难以通行。为了大运河的畅通,百姓们在寒冷的冬季淘挖闸下的泥沙,即便刺骨的寒风像刀子一样割向他们的身体,他们依然不疲倦、不停歇,好像只要劳作着、努力着,心中的梦就会实现。历史的车轮滚滚而去,陶城铺大闸修建至今已有一百余年,站在闸上仿佛仍然能够听到当年黄河的咆哮声、百姓的劳作声、拉纤的号子声,而这一切都成了历史的记忆,只有闸下池塘中的芦苇在徐徐清风中飘荡,让人陷入宁静与沉思。

阳谷县阿城镇陶城铺石闸

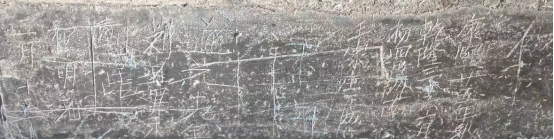

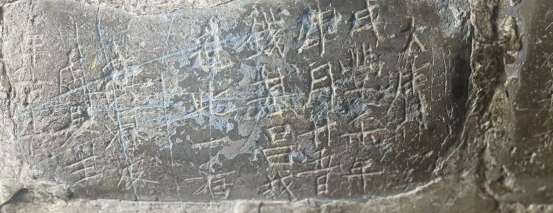

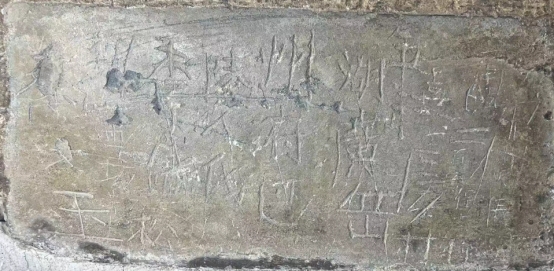

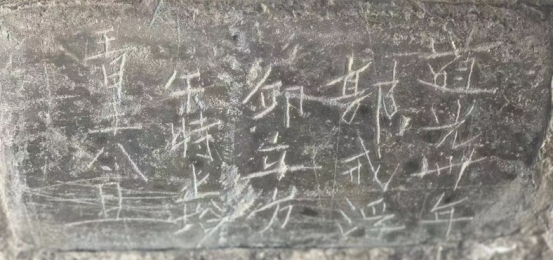

位于临清运河沿岸的舍利塔我已爬过多次,每一次都有追忆往昔、感怀历史的沧桑之感。矗立于卫河沿岸的舍利塔,已历经了400余年的岁月。明清时期,它是大运河的航标,看到它,船上的人就知道繁华的临清城就要到了,船只即将由汶入卫了,他们一边感叹临清塔的高耸入云,一边忙不迭的将船上的货物运到岸边进行发售。宝塔附近商铺林立、客货云集,买卖声、吆喝声昼夜不停,灯光将宝塔、店铺、船只、人群映照在河面上,一派兴盛繁荣的景象。南北直隶、河南、江西、湖南、湖北各地客商、举子、百姓通过大运河行经临清时,都会登塔远眺,大运河连接着他们的家乡与梦想,在塔上他们仿佛看到了过去与未来,看到了自己前行的方向。无数人从塔中拾级而上,在幽暗深邃的石梯中前行,他们心怀畏惧与希望,既恐惧于狭窄的空间与无尽的黑暗,又期盼塔顶的光明与一览无余的美景,他们登塔又下塔,走了一人又来一人,就这样轮回着、持续着,而我也如同古人,在塔中如同置身过往,与古人对话,与历史畅谈。塔的每一层都留下了大量的历史信息,即便有些信息在今天看来是无聊的、微不足道的,但这些碑刻、刻字是思想的停留、是大运河的见证,也许透过碑刻中的字迹能够感受古人心灵的火花,体会大运河过往的风华。

临清舍利塔

明清时人在塔中的涂鸦

除以上建筑外,德州、聊城、泰安、济宁、枣庄还有大量与运河水工、商业、信仰相关的古建筑,它们都是大运河的见证者,经历了无数的风风雨雨而留存至今。看到它们,就想到了大运河,想到了过往的历史。在今天,它们是珍贵的文化遗产,得到了科学的保护,在大运河文化带建设、大运河国家文化公园建设中不断发挥着作用,成为了彰显城市品牌、促进文旅融合的重要力量。

(作者为聊城大学运河学研究院院长、教授)

聊城大学运河学研究院

聊城大学运河学研究院