9月13日考察日记

郭亚新

9月13日清晨,我们一行10人背着轻便的考察包,踩着晨光准时集合——4位老师是这次考察的“领路人”,分别是罗衍军老师、胡梦飞老师、吴金甲老师和徐艳芹老师,剩下6个则是我们这些对实地考察充满期待的学生。8点整,考察车准时启动,车轮碾过清晨微凉的空气,朝着第一站泰安东平黄河文化广场驶去,大家一路上小声讨论着接下来的行程,车窗边掠过的树木和田野,都让这次考察的期待值不断攀升。

第一站:泰安东平黄河文化广场

上午9点左右,我们抵达了泰安东平黄河文化广场。刚下车,就能感受到广场上浓厚的黄河文化氛围,远处隐约能看到黄河大堤的轮廓,风里都带着一丝黄河水特有的湿润气息。

在这里吴金甲老师给我们介绍了黄河特有的砂岩,“这是黄河冲积形成的砂岩,里面能看到明显的层理结构,每一层都对应着一次黄河的泛滥或者沉积过程。”我们凑过去,果然能看到岩石表面像书页一样的纹路,吴老师接着说:“泰安东平位于黄河下游,这里的地质地貌其实是黄河亿万年‘塑造’的结果。

第二站:平阴永济桥

我们抵达平阴永济桥。这座古桥横跨锦水河,是平阴县现存最完整的明代石拱桥,全长约60米,宽5米,7个半圆形桥洞并排横跨河面,倒映在水中如同一串满月,当地人也称其“七孔桥”。桥面由青石板铺就,石板边缘已被几百年的行人车马磨得光滑圆润,部分石板上还能看到模糊的车辙痕迹,见证着古桥的过往繁华。

桥身两侧的护栏原本装饰着石狮子、石莲花等雕刻,如今虽有部分损毁,但留存的石雕仍能看出明代工匠的精湛技艺——一只只石狮子蹲坐在护栏柱顶,毛发卷曲、神态威严,莲花雕刻的花瓣纹路清晰,边缘还保留着细微的打磨痕迹。河水从桥洞下缓缓流过,桥洞高度经过精心设计,最高处距水面约3米,既保证了洪水季节水流能快速通过,又能在枯水期拦截部分河水,为两岸农田提供灌溉水源,体现出古代“桥水共生”的水利智慧。

我们在桥上沿步道行走,感受青石板的微凉触感,观察桥洞的受力结构,偶尔俯身看河水从桥下流过,之后结束参观,前往平阴翠屏山。

第三站:平阴翠屏山

这座山属于泰山余脉,海拔虽仅400余米,但山势陡峭,登山步道由石阶铺成,蜿蜒向上穿过密林。山脚下的植被以侧柏为主,翠绿的枝叶覆盖着山体,“翠屏山”的名字便由此而来,石阶两旁还生长着栾树、荆条等灌木,偶尔能看到野生的酸枣树,枝头挂着未成熟的青枣。

沿石阶攀登一段距离后,抵达半山腰的观景台。可以看到远处的农田呈现出深浅不一的绿色,视野开阔。继续向上攀登,山路愈发陡峭,部分路段需手扶护栏前行,沿途的岩石逐渐从沉积岩变为花岗岩,灰白色的岩面上布满颗粒状结构,硬度极高,是山体稳固的重要支撑,部分岩石表面还能看到因风化形成的裂缝,纹路如蜘蛛网般蔓延。

快到山顶时,宝峰寺的山门映入眼帘。这座古寺始建于唐代,现存建筑为明清时期重修,山门由青砖砌成,门楣上“宝峰寺”三个楷书大字苍劲有力。寺内院落宽敞,几棵千年古柏矗立在院中,树干粗壮需两人合抱,枝叶繁茂如伞,覆盖住大半个院落。大殿内保存着部分明代壁画,内容以佛教故事为主,虽因年代久远有些褪色,但人物的衣袂纹路、神态表情仍清晰可辨,色彩以朱砂红、石青、石绿为主,体现出明代壁画的典型风格。

我们抵达山顶玉皇阁。这座阁楼为两层砖木结构,屋顶覆盖青瓦,飞檐翘角,阁内供奉着玉皇大帝塑像。站在阁楼上远眺,周围的群山与平原尽收眼底,山风拂面,吹散了登山的疲惫。我们观看完毕后开始下山,回到山脚下的考察车旁,随后前往平阴玫瑰镇就餐。

第四站:平阴石门

石门,位于济南市平阴县东阿镇小屯村北的石门山上。此处为平阴八景之一“石门晚照”。在这里吴老师给我们介绍这里的石头为沉积岩,“石门”的开凿也十分有智慧,古人专门挑选了中间较软的地方开凿了山洞,旁边的石头是很坚硬的,由此形成了一个自然的山洞。

第五站:孔村白云峪若瑟堂

这座教堂坐落在白云峪村的半山腰,周围环绕着苹果园与玉米地,远离村落中心,环境清幽。教堂的建筑风格极具特色,是典型的中西合璧样式——红色砖墙搭配白色窗框,屋顶为中式传统坡屋顶,覆盖着青瓦,屋檐下却装饰着西方教堂常见的尖拱造型;门口矗立着两根罗马柱,柱顶却雕刻着中式云纹图案,将东西方建筑元素巧妙融合。

教堂内部空间宽敞,总面积约200平方米,中间是宽2米的过道,两侧摆放着木质长椅,可容纳百余人同时礼拜。前方的祭坛为半圆形,上方悬挂着木质十字架,十字架两侧的彩色玻璃窗最为亮眼,玻璃上绘制着宗教题材图案,阳光透过玻璃照进教堂,在地面上投射出五彩斑斓的光斑。教堂的墙壁上装饰着简单的壁画,内容以圣经故事为主,但绘画技法融入了中式工笔画的细腻风格,人物的衣褶与背景的植物刻画都带有明显的中国传统绘画痕迹。

第六站:中共平阴县委旧址

我们抵达中共平阴县委旧址。旧址位于平阴县一个普通村庄内,是一座典型的北方农家院落,土墙青瓦,院落面积约150平方米,门口悬挂着“中共平阴县委旧址”的木质牌匾。

院落内的正房是当年县委的办公地点,桌子上陈列着马灯、公文包、旧钢笔等实物,均为当年县委工作人员使用过的物品。墙上挂着一张平阴县抗日根据地地图,地图为纸质复制品,用红笔标注着县委机关、游击队活动区域、抗日堡垒村等关键地点,清晰呈现出当年的斗争格局。

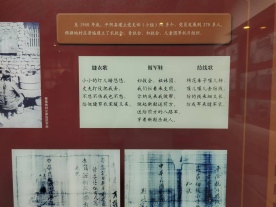

西厢房被改造为小型展览室,室内陈列着数十件革命文物:游击队使用过的步枪、手榴弹,群众支援前线的独轮车、纺车,还有当年印发的抗日宣传册、党员证等文献资料。展览室的墙上还悬挂着老照片,记录了县委成立时的场景、村民支援前线的画面、革命烈士的肖像,每一张照片都承载着厚重的红色记忆。

我们在院落内沿参观路线缓慢行走,仔细观察文物细节,阅读展板内容,偶尔停下讨论当年的历史场景。之后结束了在旧址的参观,此次考察也正式落下帷幕。乘车返回聊城大学的路上,脑海中不断回放着这一天的所见所闻——从黄河的地质奇观到古桥的水利智慧,从山间的自然人文到乡村的宗教印记,再到红色旧址的历史厚重,每一处景观都让我们对平阴的自然与人文有了更深刻的认识,也让课本中的知识变得鲜活而具体。

东平—平阴考察日志

付佳琪

东平和平阴县田野考察日记 2025 年 9 月 13 日,微风携着初秋的凉意,我们在运河学研究院罗衍军、胡梦飞、徐艳芹、吴金甲四位老师的带领下,上午八点整,师生十人准时在学校东门集结,一场融合自然景观、历史建筑与革命精神的探索之旅正式启程。

经过一个小时的车程,我们首先抵达东平县黄河文化广场。此时恰逢农忙时节,广场晒满金黄的豆子。整个广场开阔平坦,视野极佳。吴金甲老师站在黄河岸边,先从历史地理学视角,为我们细致拆解黄河岸堤的形成过程,从古代 “束水攻沙”的治河智慧,到现代堤防加固的工程逻辑;随后又结合当下社会发展,对比古今黄河治理理念,从环境保护角度分析流域生态保护的重要性,让同学们对“母亲河”的认知变得格外直观。

离开黄河文化广场,我们驱车前往不远处的永济桥。这座横跨狼溪河的石拱桥,始建于明万历四十年,清及民国时期两度重修,如今已是全国重点文物保护单位。远远望去,青灰色的桥身如一条石制长龙静卧河道之上,七孔拱券错落有致,阳光洒在拱券内侧,映出深浅不一的光影;桥身两侧的望柱上,石狮昂首、莲花绽放的雕刻虽经数百年风雨侵蚀,部分纹路已略显模糊,但仍能看出当年工匠的精湛技艺。作为原东阿古城内唯一的东西通道,它以 “一桥连两城” 的独特设计,曾是南北往来的交通要冲。我们沿着石阶走上桥面,青石板铺就的路面上,部分石板被岁月磨出温润的光泽,还留着旧时车轮碾压的浅痕,造型古朴大方。站在桥中央远眺,狼溪河故道虽已无当年 “舟楫如梭” 的航运盛况,但两岸的玉米地与村落错落分布,炊烟袅袅间,依稀能想见 “桥上车马喧,桥下舟楫忙” 的往昔景象。

上午十一点左右,我们抵达翠屏山。这座海拔不足四百米的小山,因“山势若翠屏”得名,山上的宝峰寺与隋代石刻、唐代佛塔,是此次考察的核心。沿着山间的石阶向上攀登,石阶陡缓相间,部分路段需扶着两侧的松柏枝干前行,沿途植被茂密,松柏、槐树的枝叶遮天蔽日,路途中不时能见到明清时期修建的石凳与凉亭,这些设施是古人登山祈福时的休憩之所。行至半山腰,一座红墙灰瓦的寺院映入眼帘,正是宝峰寺。走进寺院,首先看到的是天王殿,殿内四大天王塑像神态威严,衣袂纹路清晰;穿过天王殿,大雄宝殿内的释迦牟尼佛塑像为明代泥塑,虽经多次修缮,仍保留着明代造像圆润饱满的风格。山上蚊虫较多,寺中僧人见我们不时拍打蚊虫,热情递来瓶装驱蚊花露水,让我们得以顺利攀登至山顶。山顶的唐代佛塔格外醒目,它始建于唐贞观四年,通体由青石构筑,共13级,呈八棱形,融合了中国传统楼阁式与密檐式造塔技艺:塔底筑有基座,下方砌着地宫,塔顶冠以精巧的塔刹,整体高耸庄严,透着非凡气象,是当地重要的佛教遗迹。

中午十二点,我们在翠屏山山脚下的农家菜馆用餐,品尝地道的平阴美食。平阴是“中国玫瑰之乡”,玫瑰不仅能观赏,还能入菜、做酱,玫瑰饼与玻璃罐里的玫瑰酱,都是当地特色。在味蕾的满足中,我们真切感受到了平阴的生活气息。饭后短暂休整,我们便继续出发。下午两点,我们前往石门景区。它位于济南市平阴县东阿镇小屯村北的石门山上,现存石门是一处高 3 米、宽 5 米、长 19.5 米的人工开凿石洞,为东周时期遗存,是平阴县境内最早的古代建筑,也是平阴八景之一 “石门晚照” 的所在。这里曾是平阴通东阿的咽喉要道,洞底的石面上,深约半指的车辙纵横交错,仿佛能见到古时车马辚辚穿过石洞的场景。老师从地质学视角,细致讲解了岩石长期风化、侵蚀的过程,还指着洞壁的纹理让我们观察不同岩层的特征,从科学角度带我们读懂这处饱经岁月的历史奇观。

下午三点左右,我们抵达孔村白云峪若瑟教堂。这座隐藏在山间的教堂,有着厚重的信仰记忆,1883年,奥地利传教士梅司铎循着山路至此,创办了这座名为 “若瑟堂” 的天主教堂,村里多数人信仰天主教,1926年,信徒们在新若瑟堂东面开凿大圣若瑟山洞,1928年又在山顶建起十字台。据记载,1843年胡神父任本堂神父期间,村里突发鼠疫,胡神父带领教友向圣若瑟祈祷、做九日敬礼,灾情最终得以控制。村民们满怀感恩,就地取材用山石砌起三间瓦房,这便是若瑟堂的雏形,这段往事,也让我们读懂了当地宗教信仰背后的故事。

最后一站,我们来到中共平阴县委旧址。它位于平阴县孔村镇,原为一处清代民居,1939年,中共平阴县委在此成立,成为当地抗日斗争与革命工作的领导核心。如今,旧址已被修缮为红色教育基地,保留着当年的办公用房、会议室、宿舍等设施,生动再现了革命时期的工作场景。走进旧址,首先看到的是一座小院,院内的石榴树枝繁叶茂,郁郁葱葱,据说这棵树是当年县委工作人员栽种的,如今已亭亭如盖,结满了泛红的果实。进入正房,当年使用的木质桌椅、铁皮文件柜、铜制油灯整齐陈列,桌角的磨损、油灯的灯垢都保留着岁月的痕迹。墙上挂着平阴县革命斗争形势图,红笔标注的抗日根据地与游击区,清晰勾勒出当年的斗争格局。战争时期,平阴地区处于日军封锁之下,县委工作人员就在这样简陋的条件下,秘密开展抗日宣传、发展党员、组织群众支援前线等工作。后院的展览馆里,一张张泛黄的革命文件、一幅幅黑白老照片,详细还原了这段历史,我们一行人驻足观看,革命先辈的坚定信念与无私奉献精神,在心底愈发清晰。

下午五点,我们结束所有考察行程,踏上返程的大巴车。此时夕阳西下,车窗外的田野与村庄被染成温暖的金色,回想起一天的经历从黄河文化广场的母亲河记忆,到永济桥的古桥智慧;从翠屏山的千年石刻,到平阴美食的地域风味;从若瑟教堂的中西交融,到中共平阴县委旧址的红色传承,每一处景点都如同一颗珍珠,串联起当地的历史、文化与精神,也让这场田野考察,成为我们心底一段难忘的收获之旅。

平阴考察之旅:踏寻自然与历史的印记

崔鑫茹

师者引路,心向未知。今日,我们赴一场平阴之约,开始考察之旅。

车厢里,同学们的欢声笑语此起彼伏,伴着大巴车轻微的颠簸,窗外的风景从城市的高楼大厦,渐变成乡野的开阔画卷。不多时,“黄河生态文化广场”的标识映入眼帘,我们的第一站,便与这条孕育华夏文明的母亲河撞了个满怀。这是我人生中首次亲眼见证黄河的壮阔。它远比课本里的描述更具冲击力:浑浊的河水裹挟着厚重泥沙,如奔腾的巨龙向东奔涌。此刻,“一碗水半碗泥”的俗语不再是抽象的文字,而是触手可及的真实。

告别黄河的磅礴,我们的脚步迈向了平阴永济桥。它是济南市现存规模最大的明代单孔券形石桥。这座始建于明万历四十年的古桥,静静横跨在河面上,承载着数百年的历史沧桑。整座桥长42.5米、宽5米,最长跨度达8米,全部由青石拱券砌筑而成,尽显古代工匠的智慧与匠心。桥栏上的石狮子造型奇特,或憨态可掬,或威风凛凛,十分惹人喜爱。石栏上寓意吉祥如意的云纹纹饰同样精致,这些云纹线条流畅,造型古朴典雅,历经风雨却依旧清晰。指尖拂过石块表面,能触到时光留下的质感,漫步其间,仿佛能与明代的行旅之人隔空相望,听见历史的回响。

紧接着,翠屏山以它的秀美身姿迎接了我们。这座山山势奇巧巍峨,山间松柏苍郁茂密,阳光穿透枝叶的缝隙,在石阶上洒下斑驳的光影,宛如跳动的碎金。山上的怪石更是大自然的杰作:这块像探头探脑的乌龟,正慢悠悠地探寻前路;那块似蹲坐的猴子,翘首望着山间的流云;还有的层层叠叠,像一本摊开的古书,等着我们去品读。而我与翠屏山的缘分,藏在一瓶花露水里。因出发时天气炎热,我穿了短裤上山,山间蚊虫繁多,我的腿上被叮咬了不少红包,又痒又疼。在参观宝峰寺时,慈悲的住持见我备受蚊虫困扰,转身从屋里拿出一瓶自用的花露水递给我,并说:“孩子,这个你拿着,能好受些。”在连声道谢的同时,我也真正读懂了“出家人以慈悲为怀”的含义,这份突如其来的善意,成了翠屏山之行最珍贵的记忆。下山时,酸枣树也给了我们惊喜。红彤彤的酸枣挂满枝头,摘下一颗放进嘴里,酸酸甜甜的滋味在舌尖蔓延,瞬间勾起了童年在外婆家的回忆。那时也是这样的秋天,我和小伙伴们在山上摘酸枣,兜里装得满满当当,笑声在山间回荡。如今再尝这味道,时光仿佛倒回了从前。

午餐之后,稍作休整,我们前往东阿镇小屯村北的石门。这处看似普通的山洞,实则藏着千年的故事:它高3米、宽5米、长19.5米,经考古人员考证,是东周时期人工开凿的通道,在古代是平阴通往东阿的咽喉要道,往来车马都要从这里经过。据《平阴县志》载:“春秋隐公三年,齐郑盟于石门”。走进山洞,凉爽的气息扑面而来,洞底的石面上,一道道深浅不一的车辙格外醒目,仿佛还能看见当年车马辚辚、人声鼎沸的热闹场景。吴老师指着洞壁的岩石为我们讲解:“这里的地层属于炒米店组泥质条带灰岩夹竹叶状灰岩,层状分布十分明显,质地坚硬稳定,正因为这样的岩性,这座石门才能历经两千多年风雨,保存至今。”我们围在老师身边,一边观察岩石的纹理,一边感叹古人的智慧——在没有现代化工具的时代,他们竟能开凿出这样坚固的通道!走到尽头,那片明亮的光景映入眼帘,石门好似相机的取景框,将远处的巍峨的山定格在那里,真是自然与人工结合的佳作。

随后,我们来到了白云峪村的若瑟堂。村子坐落在山脚下,在绿树蓝天之间,两座哥特式建筑风格的教堂格外显眼。村里的老人说,白云峪村有四百多年的信教史,鼎盛时,这里的堂口管着三十七个教友村,有上千名教友。由于时间的原因,我们只参观了山脚下的教堂,宽敞的厅堂里很安静,前方的祭坛上摆着鲜花,宁静而庄严,站在教堂前,能感受到不同文化在此交融的和谐,也让我们对“多元”有了更直观的理解。

考察的最后一站,是中共平阴县委旧址。我们走进了陈列馆里,先辈们用过的土枪、泛黄的笔记本、手稿文件,还有一张张黑白照片,都在无声地诉说着往事。我们了解到,抗日战争时期,这里曾是抗日先驱们工作的地方,他们在这里策划斗争、传递情报,为平阴的解放付出了艰辛努力。在县委会议室前,我们停下了脚步:一张简陋的木桌、两把旧椅子、一盏煤油灯。看着这一切,仿佛能看见先辈们在昏暗的灯光下,眉头紧锁地讨论战局,轻声传递着重要情报。他们的坚定与勇敢,让我们深刻体会到如今幸福生活的来之不易。走出陈列馆时,每个人的心里都多了一份沉甸甸的责任感,也更加坚定了传承红色基因、勇担时代使命的决心。

一天的考察之旅匆匆结束,当大巴车驶离平阴时,夕阳正为这片土地镀上金色的余晖。回望窗外,黄河的壮阔、永济桥的古朴、翠屏山的温暖、石门的厚重、若瑟堂的宁静、县委旧址的庄严,在脑海中回放。这场旅程,不仅让我们领略了自然与历史的魅力,更让我们在行走中收获了知识与感动。这些见闻与感悟,将成为我们成长路上的宝贵财富,激励我们带着对世界的好奇与敬畏,继续前行。

9月13日东平、平阴考察报告

高雨昕

东平县与平阴县地处鲁西,毗邻黄河,历史上是文化交流、军事防御与宗教传播的重要区域。此次实地考察了鲁西地区的部分文物古迹,六个地点涵盖了自然地貌、古代建筑、宗教文化与近现代革命遗迹,有较强的代表性。

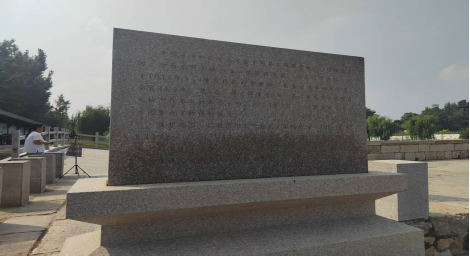

考察的起点是黄河文化广场,以现代景观形式展现了黄河文化的宏大叙事。广场上的浮雕与碑刻生动刻画了黄河治理、漕运历史及沿岸民俗,体现了“黄河作为母亲河”的文化象征意义。从历史学视角看,此类公共空间不仅是文化记忆的载体,更是地域认同构建的现代尝试。

而后我们参观了永济桥,它始建于明代,清代重修,为石拱桥结构,横跨狼溪河。浪溪河上游汇集各具特色的泉水,称共为"九泉之水"。“狼溪春水”曾为古东阿八景之一, 民国《东阿县忐》有“旧城对峙古东阿,中有狼溪一水沱,画出桥边好风景,两行云树浮春波”的美誉。永济桥其桥墩设计与石材选料体现了古代工匠对水文环境的适应性智慧。作为连接旧时商道的重要节点,该桥反映了平阴县在明清时期作为区域交通枢纽的地位。桥身石刻的风化痕迹亦为研究当地气候变迁提供了实物证据。桥东路北还有一座石碑,是1934年重修土地庙的见证,尽管当时废除科举制近三十年,落款中仍有“清优生”“邑儒生”的字样。

石门景区的地貌主体为古生代海相沉积岩经构造抬升和风化侵蚀形成。这里地区岩层以石灰岩、页岩为主,含有大量海洋生物化石(如腕足类、珊瑚碎片),表明其形成于距今约4亿-3亿年的古生代浅海环境。随着华北地台抬升,海洋退却,岩层暴露于地表。在构造运动影响下,岩层发生断裂与倾斜,加之黄河水系与季节性流水的侵蚀作用,最终塑造出如今的喀斯特地貌与峡谷景观。

石门地貌在古代文献中已有记载,因其险要地势,曾为军事隘口与民间信仰场所。岩壁上的摩崖石刻(如清代题字)表明此地自古为文人墨客探幽之所。石门地区的岩石记录不仅是地质演化的“史书”,也是人类活动与自然环境互动的见证。

多佛塔始建于唐代,为八角七层楼阁式石塔,塔身浮雕佛像与铭文具有典型的唐代佛教艺术特征。该塔是鲁西地区现存较早的佛教建筑之一,其选址于翠屏山巅,既符合佛教“远离尘嚣”的修行理念,也体现了古代风水思想中“镇山辟邪”的象征意义。

白云峪天主教堂建于19世纪末,为哥特式建筑风格,是鲁西地区近代中西文化交流的典型代表。教堂石材取自本地,但窗花、拱券等细节融合了欧洲技法,体现了本土化适应策略。历史上,该教堂曾是义和团运动与民教冲突的焦点之一,其存在反映了近代山东民间社会与外来宗教的复杂关系。

最后一站来到了中共平阴县委旧址,内存土坯房与纪念展陈。该旧址体现了中国共产党在敌后游击区的组织策略与群众动员模式。展品中涉及地方武装、土改政策等内容,为研究鲁西抗日根据地提供了实物补充。

本次考察突出体现了实物史料的价值:沉积岩层是自然史的“档案”,桥梁与石刻是技术史与社会史的载体,革命旧址是记忆史的现场。未来研究可以结合地理信息系统与材质分析技术,深化历史时空的重构。通过多站点实地调研,验证了鲁西地区历史文化的丰富性与层次性。尤其是石门景区的地貌分析表明,自然地理不仅是人类活动的背景,更是塑造历史进程的重要因素。作为历史学研究者,应注重田野考察与跨学科方法的结合,以更全面、动态的视角解读文化遗产的价值。

东平—平阴考察日记

李美琪

2025年9月13日清晨八点,研究院一众师生在西校东门准时集合,整装待发,准备前往东平与平阴,展开为期一天的实地考察。在罗衍军、胡梦飞、徐艳芹和吴金甲四位老师的带领下,大家有序登车,正式开启了本次旅程。

经过一个多小时的车程,我们到达了本次旅程的第一站——东平县黄河生态文化广场。刚下车,“黄河生态文化广场”的红色牌匾便映入眼帘,在蓝天绿树的映衬下格外醒目。广场外的地面上晾晒着大片的农作物,乡民们正在翻晒谷物,让人感受到质朴的乡土气息。我们缓步向前,目光随即被几座立于堤岸石滩上的洪水位石碑吸引。这些石碑以混凝土浇筑而成,棱角分明,上面清晰镌刻着“1996年8月洪水位”“1982年8月洪水位”“2021年10月洪水位”等字样。这些冰冷的石碑,是黄河水利历史的“时间刻度”,默默记录着黄河水位的变迁。站在广场上远眺,辽阔的河面泛着黄褐色的波光,远处山峦与树林在薄雾中若隐若现,一艘小船静静停泊在岸边,整个画面开阔而宁静。这一刻,我们似乎能感受到黄河奔腾千年的脉搏,它既是孕育文明的母亲河,也是需要人们不断治理、与之共生的自然力量。吴金甲老师还从历史地理学的角度为我们介绍了黄河的地形地貌,让我们对这条孕育华夏文明的“母亲河”有了更深的认识。

第二站我们来到了平阴永济桥。车停稳后,我们步行至桥畔,一座单孔拱形青石桥豁然映入眼帘。它横跨狼溪河,曾是原东阿古城内唯一的东西通道,始建于明万历四十年(1612),清及民国时期屡经重修,至今仍保留着古朴雄浑的明代风貌。整座桥由青石拱券砌筑而成,全长42.5米,宽5米,最大跨度达8米,是济南市现存规模最大的明代单孔拱券形石桥,远远望去,桥身如长虹卧波,气势颇为雄伟。踏上桥面,脚下的石板因岁月摩挲而略显光滑,却依旧坚实。桥两侧的石栏格外引人注目,各石栏间的石柱上,雕刻着精美的石狮、石猴、蘑菇。但走近细看,桥栏上的石像多有损毁,有的石狮头部残缺,仅余半面轮廓,有的躯体斑驳,还有的虽整体轮廓尚存,但面部细节已模糊难辨,只有少数尚保存完整。“十八个狮子一对猴,二十六个卧兽头,独石一百零八块,南北三十个流水沟”,这句民间俗语正是对永济桥的生动概括。再看桥下的潺潺流水,遥想当年,“狼溪春水”曾位列古东阿八景之一,想必春日里桥畔春水潋滟、柳丝拂波的景致,定是诗意盎然。这座古桥不仅是交通要冲,更承载着东阿古城的历史记忆,见证了狼溪河畔的岁月变迁。

离开永济桥后,我们乘车前往本次行程的第三站——平阴翠屏山。从山脚望去,整座山体植被繁茂,松柏苍翠,因山势平缓如屏,“翠屏”之名果然贴切。沿山间石阶缓步上行,耳畔满是虫鸣与风吹树叶的沙沙声。行至半山腰,便看到一座寺庙,寺内东、西、北三侧各建有殿宇,供奉神像,虽历经岁月,仍透着庄严气息。在入门左侧处的一片小空间里矗立着八座石碑,有些石碑因年久风化,字迹已难以辨认,只能隐约看出些许刻痕。在这里我们还收到了一份温暖的善意,一位身着浅灰僧衣的僧人见我们不时拍打蚊虫,便笑着递来一瓶花露水,话语间满是关怀。这份突如其来的善意令人心头一暖,也为这座千年古寺添了几分温暖的烟火气。从宝峰寺出来,再向上走便是一条蜿蜒陡峭的石阶,名为“提盘道”,又称“小十八盘”,青石台阶保留原始风貌,陡峭如泰山十八盘。踏上台阶便不自觉的放缓了步伐,每向上迈一步,都要牢牢踩实,再伸手扶住身旁的杆子,生怕脚下打滑。走过这段蜿蜒的山路,我们终于登上了山顶,到达宝峰院,该院始建于唐太宗时期,明嘉靖元年曾予重修。院内立有十三级多佛塔、八仙阁、玉皇阁,多佛塔高21.6米,八面八棱,以青石砌筑,塔顶冠刹高耸,现存84尊摩崖佛像庄严端丽,整体气势恢宏、雄伟古朴。

参观完宝峰院,我们沿山路缓缓下山。随后乘车前往玫瑰镇,在镇上一家家常菜馆落脚用餐。饭桌上的炖菜、时蔬新鲜可口,入口满是家常味道,爬山后的疲惫也随着温热的饭菜渐渐消散。

休整过后,我们继续前往第四站——石门,位于东阿镇小屯村北的石门山上。现存石门为一高3米,宽5米,长19.5米的山洞。经考古部门判定,石门为东周时期人工开凿的石洞,历史悠久,是平阴县域内最早的古代建筑。洞底的石面上,仍存有车马长期通行留下的车辙。清光绪二十一年(1895)《平阴县志》载:“春秋隐公三年,齐郑盟于石门”;《续山东考古录》载:“济北卢县西南60公里,有故石门”,即此。石门历经2500多年的风雨剥蚀,仍可见人民的聪明才智。吴金甲老师在石洞内为我们介绍了这种层叠岩石形成过程、原理。

第五站我们来到了若瑟教堂,它位于平阴尖山圣母山以南的白云峪村,属胡庄堂区。其历史可追溯至公元1600年左右,张家祖搬迁到此,1670年成立堂口,建立了一座简易教堂,后因鼠疫,教友于1843年建“后堂”,1893年奥地利神父带领修建主显堂,后续历经修建、损毁与重修,2005年新圣若瑟堂落成。教堂是典型的哥特式建筑风格,塔尖上的十字架庄严醒目。步入教堂内部,两侧的木质长椅整齐排列,供信徒们在此虔诚祈祷。墙上的宗教雕像和装饰细节,每一处都透露出对宗教信仰的尊崇,让人不禁心生敬畏。

最后一站我们来到了中共平阴县委旧址。刚踏入门口便看到一座镌刻着《重修中共平阴县委旧址碑记》的石碑,碑上清晰记载着旧址的历史与重修历程。我们在内进行参观,见到了会议室、大通铺、栓马处,还有一个房间里放置着许多民俗器物,地面摆放着织布机、纺车,尽显岁月痕迹,旁边还有多个陶罐,有大有小,颜色古朴,其中有一个方形的器具,罗衍军老师介绍道:这是“升”,古代专门用来量粮食的器具,相当于现在的计量单位,过去百姓家里常用它分粮、称物。此外,墙面上还陈列着多种老式的木质工具,整体氛围充满了乡土气息,仿佛在无声地诉说着过去的生产生活场景。随后我们参观了平阴历史陈列馆,馆内共展出历史图片六百余幅、实物与文献资料百余件。玻璃展柜中陈列着泛黄的书本、磨损的零件,这些实物无声而庄重,默默诉说着那段艰苦而光辉的岁月。站在陈列馆出口,回望这处承载着厚重历史的场所,让我对平阴的认知更加立体深刻,也为本次行程画上了圆满的句号。

一天的考察之旅就此结束,我们也踏上了返回的大巴。回望这一天的行程,东平黄河岸边的水痕记忆、平阴永济桥的桥拱石像、翠屏山古寺的禅意善意、石门石洞的东周车辙、若瑟教堂的庄重肃穆、县委旧址的红色印记,每一处景观都像一页立体的史书。老师们的讲解让文字记载的知识有了具象的载体,而亲手触摸的石阶、亲眼所见的文物,更让我们对这片土地的认知不再停留在书本,而是多了一份温度与深度。

东平—平阴考察日志

王凡予

2025年9月13日 星期六 晴

早上八点,我们运河学研究院的师生一行十余人已在校门口集结。在罗衍军、胡梦飞、吴金甲、徐艳芹老师的带领下,我们六名学生有序上车,大巴车缓缓启动,车窗外的景色由城市的高楼逐渐变为开阔的田野,载着我们驶向这次田野考察的目的地——平阴。

首站抵达与平阴邻近的泰安东平的黄河文化广场,随着大巴驶上船桥,奔腾的黄河瞬间闯入视野——它就在我们脚下,卷起千层浪,迸发着撼人的力量。我们难掩心中的兴奋,一边指着浪花低声惊叹,一边在心底深深感慨:这份自然的磅礴与壮阔,实在让人永生难忘。来到广场的观景台,有细心的同学发现河岸上标记着这片水域在历史上的最高水位点,我们认识到黄河筑堤防汛的重要性。吴金甲老师让我们注意观察河岸的地形地貌,讲解着黄河改道的历史如何影响着运河的兴衰。我突然对“大河文明”有了更真切的体会——那不仅是教科书上的概念,更是千百年来人们与水共生的智慧结晶。

下一站是横亘在平阴县的浪溪河上的永济桥。浪溪河是黄河下游的一级支流,旧称“狼溪河”,是山东省平阴县境内的主要河流,也是发源于平阴县境内的最大河流。民国《东阿县志》有“旧城对峙古东阿,中有狼溪一水沱,画出桥边好风景,两行云树浮春波”之美誉。永济桥这座始建于明代的古桥虽然历经修缮,依然保持着古朴的风貌。我们小心翼翼地走过桥面斑驳的青石板,石桥两侧中部石望柱的柱头上,雕有7对石狮和1对石猴,神态各异。胡梦飞老师为我们讲解这座桥梁不仅连接了东阿古城的东西两城,还承载了明清时期的重要历史事件。桥下的河水已经不再有往日的汹涌,但站在桥中央,依然可以想象当年舟楫往来、商旅络绎的景象。

临近午时,阳光温暖而明亮,我们登上了翠屏山。山上风景优美,树木繁多,边爬山边欣赏风景,便也不觉疲惫。半山腰处存宝峰寺遗址,由慈净和尚初建于唐天宝年间,含大雄宝殿、天王殿等建筑遗迹,现寺中供奉有道教、佛教、儒家三教代表人物的神像,深刻体现了儒释道三教合一的发展趋势。寺中僧人见我们苦受蚊虫叮咬,便拿出花露水赠与我们,可见其慈悲之心。多佛塔就矗立在山顶,该塔建造于唐贞观四年(630年),明嘉靖元年(1522年)重修。由青石构筑,塔形雄伟,简洁古朴。每层东南西北四面,皆辟佛龛,内嵌雕石佛像,原有104尊,现存88尊。佛像结跏趺坐,背后饰佛光唐草,具有显明的唐代风格。塔顶置铁制宝瓶冠刹,高1.9米,于明嘉靖六年(1527年)铸造。八面十三层的石塔虽然规模不大,但比例优美,雕刻精致。塔身的佛像浮雕因为年代久远已经有些模糊,但依然能感受到当年的工艺之精湛。

中午老师带领我们在平阴县玫瑰镇吃过午餐,感受玫瑰小镇的浪漫与特色。简单休整后,师生一行人前往石门,现存石门为一高3米,宽5米,长19.5米的山洞。经考古部门判定,石门为东周时期人工开凿的石洞,历史悠久,是平阴县境内最早的古代建筑,古为平阴通东阿的咽喉要道。石门所处位置地层分布主要为炒米店组泥质条带灰岩夹竹叶状灰岩,此种岩性层状分布明显,且其产状较平缓,地层坚固稳定,因此利于石洞的开凿。洞底的石面上,现在仍有车马长期通行留下的车辙。清光绪二十一年(1895年)《平阴县志》载:“春秋隐公三年,齐郑盟于石门”;《续山东考古录》载:“济北卢县西南60公里,有故石门”,即此,石门历经2500多年的风雨剥蚀,仍可见人民的聪明才智。

孔村的白云裕若瑟堂给我们带来了意想不到的文化冲击。白云峪村的天主教信仰历史可追溯至明末清初,约公元1600年,张氏先祖从上海返乡后将天主教信仰带入此地,并于1670年建立了最初的堂口;1843年,白云峪村突发鼠疫,当时的本堂胡神父带领村民向圣若瑟做九日敬礼,祈求瘟疫消退。灾情过后,为感恩,村民在山上用石头砌成了三间瓦房作为若瑟堂。1893年,梅泽民神父又带领教友修建了山下的主显堂(供奉三王来朝)。中西合璧的建筑风格在乡村环境中显得格外独特。走进教堂,映入眼帘的便是穹顶和彩玻璃窗,我们被堂中浓厚的天主教文化所震撼。

夕阳西下,我们来到了中共平阴县委旧址,几间典型的鲁中南民居静静地伫立在村口,灰瓦土墙,木棂窗棂,保持着抗战时期的原貌。罗衍军老师为我们讲述着当年该地区抗日活动的历史,深感抗战先辈的不易与顽强拼搏的精神。站在简陋的会议室里,看着墙上已经发黄的地图,我仿佛听到了历史的回声。随后参观了中共平阴历史陈列馆,馆中陈列了抗战时期遗留下来的枪炮、衣服、各种工具、书本资料,使我们对该地区的抗日斗争有了深入了解。

返程的路上,大家虽然疲惫,却兴奋地交流着一天的见闻。我望着窗外渐暗的天空,思绪万千。这些散落在鲁西南大地上的文化遗迹,像一颗颗珍珠,被串联起来。这一天的田野考察,带给我的不仅是学术上的收获,更是一种深刻的文化认同与历史感悟。我知道,这份珍贵的经历将会一直伴随着我的学术生涯,提醒我始终以敬畏之心,去探寻、去理解这片土地上生生不息的文化脉动。

聊城大学运河学研究院

聊城大学运河学研究院