内容摘要

金龙四大王信仰的兴起和传播与明清国家漕粮运输和河漕治理活动密切相关,官方的倡导和推动是其得以在运河区域盛行的主要原因。此外,文人士大夫、安溪谢氏宗族对金龙四大王谢绪事迹的颂扬亦推动了信仰的扩展。通过对其建构及传播过程的分析,我们可以看出其由上而下、由官方到民间扩展的趋势。运河区域特殊的自然和社会环境为信仰打上了深刻的烙印,不同地区的金龙四大王信仰其功能亦多有差别。金龙四大王的庙宇遍布运河沿岸地区,在为明清官方提供祭祀场所的同时,亦在一定程度上满足了商人、船工、水手、渔民等社会群体的祭祀需求,信仰群体的多元性和流动性成为运河区域金龙四大王信仰最为显著的特色。

关键词

明清;京杭运河区域;金龙四大王信仰;官民互动

基金项目

本文系国家社科基金一般项目“明清时期华北道教与地方社会研究(24BZJ023)”阶段性成果。

作者简介:

胡梦飞(1985—),男,山东临沂人,历史学博士,聊城大学运河研究院副教授,研究方向为运河文化史与文化遗产保护。

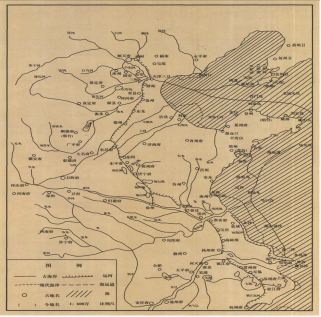

明清时期的京杭大运河流经直隶(今北京、天津、河北) 、山东 、江苏 、浙江四省,南北各地的源文化有很大的差异,运河将各种区域文化连结在一起,漕运 、商业活动及社会各阶层的南北往来, 带来了南北文化的交汇融合,这其中就包括复杂、多元的信仰文化。明代以前运河北部京津齐鲁地区的宗教及民间信仰比较单一 。除了佛、道信仰及官方提倡的城隍、土地诸神外,较为普遍的神灵崇拜只有东岳大帝及碧霞元君崇拜。而运河南部地区特别是东南沿海一带的宗教信仰则复杂得多,具有明显的泛神崇拜性质。运河畅通后,商业的繁荣及对水运的倚赖,使得北方运河沿线城镇及乡村中,行业神、河流神和治水人格神的崇拜日益增多,运河南端的神灵也降临到了北方运河地区,同样受到了人们的崇拜。在众多的神灵信仰中,最有代表性的莫过于对黄河河神和漕运保护神金龙四大王的祭祀和崇拜。

金龙四大王信仰起源于江南地区,大运河在明清时期金龙四大王信仰的传播中发挥了至关重要的作用。大运河为信仰的传播提供地理优势和便利交通的同时,也促进了其与不同地域文化的交流和融合,为运河文化增添了新的元素和内涵。本文在依据相关史料的基础上,在论述明清时期金龙四大王信仰建构及传播过程的同时,探讨其在运河沿线区域的地域分布情况及其对明清国家漕粮运输活动和沿岸民众社会生活的影响,以求为运河民俗文化遗产保护和旅游资源开发提供参考和借鉴。

一、金龙四大王信仰的建构及传播

金龙四大王,名谢绪,南宋诸生,杭州钱塘县北孝女里(今浙江杭州市余杭区良渚镇安溪村)人,隐居在安溪下溪湾。因其排行第四,读书于金龙山,故称“金龙四大王”。南宋亡,赴水死。明太祖征战吕梁洪时,据说谢绪的英灵曾骑白马率潮水助阵,遂被封为水神。作为明清时期黄河、大运河沿线地区最具代表性的神灵信仰之一,金龙四大王除具有防洪护堤、护佑漕运的功能以外,民间还赋予了其保障航行安全、掌管水上生死等职能,信仰功能的多元化使其在运河沿岸地区更加深入人心。

金龙四大王画像

最早记载谢绪生平事迹的是南宋遗民吴县徐大焯的《烬余录》:“谢绪,会稽人,秉性刚毅,以天下自任。咸淳辛未,两浙大饥,尽散家财振给之,知宋祚将移,构望云亭于金龙山祖陇,隐居不仕。作望云亭诗云:‘东山渺渺白云低,丹凤何时下紫泥。翘首夕阳连旧苑,漫看黄菊满新蹊。鹤闲庭砌人稀迹,苔护松荫山径迷。野老更疑天路近,苍生犹自望云霓。’未几,国亡,绪北向涕泣,再拜曰:‘生不报效朝廷,安忍苟活。’即草一诗云:‘立志平夷尚未酬,莫言心事付东流,沦胥天下谁能救,一死千年恨未休,湘水不沉忠义气,淮淝自愧破秦谋,苕溪北去通流塞,留此丹心灭寇仇。’吟毕赴水死。”[1]265由以上记载中,我们可以看出,此时的谢绪还只是一个忠义、有气节的文人形象。

谢绪的形象由文人转化为水神,是在明代。明代以前并无专门的运河水神和漕运保护神,明代定都北京,漕运成为封建王朝的经济命脉,其重要性不言而喻。明代京杭大运河全长三千余里,漕船航行其上,需遭遇诸多险阻,其中主要有江面风险、湖泊风险、黄河之险、徐州洪和吕梁洪之险、山东段运河过闸之险。漕粮运输过程中难免会遇到诸多艰难险阻,运河水神的出现成为一种必需。[2]基于漕运的重要性,有关运河水神的崇祀自然引起统治者的高度重视,这也是造成金龙四大王等运河水神信仰在明代逐渐形成并日益盛行的主要原因。

明代运河示意图

明清时期,金龙四大王作为水神在运河区域广泛流传,其传播不仅依赖于民众的口耳相传,更得到了文人阶层的积极参与和推动。他们通过文学创作、历史记载、碑刻铭文等多种方式,不断对金龙四大王的形象进行建构,不遗余力地对其事迹进行宣传,不仅丰富了金龙四大王信仰的文化内涵,还极大地促进了这一信仰在社会各阶层的传播与接受。

明清文人常常通过小说、楹联、诗词等文学作品赞扬金龙四大王谢绪的忠义精神,从而加深了民众对金龙四大王信仰的理解和认同。这些文学作品不仅流传广泛,而且往往被作为民间故事口耳相传,进一步扩大了信仰的影响力。《西湖二集》《女仙外史》《醒世姻缘传》《西湖拾遗》《钧天乐》《聊斋志异》等小说中均有关于金龙四大王事迹的描写,歌颂金龙四大王的楹联、诗词更是数不胜数。

此外,许多文人还通过碑刻和文献记录的方式,将金龙四大王信仰的历史和传说固定下来。他们撰写碑文,记录金龙四大王庙宇的修建、祭祀活动的举行以及神灵“显灵”的事迹。这些碑刻和文献不仅为后人研究金龙四大王信仰提供了宝贵的资料,也通过其广泛流传,进一步推动了信仰的传播。明人刘荣嗣在其《简斋先生集》中就记载:“前从夏镇见金龙四大王碑记,是姚现老笔序,其义不仕元及国初显应事甚悉,顾未知其为晋太傅裔也,得大作为之爽然。”[3]406清人陆陇其《三鱼堂日记》亦云:“(夏镇)又有金龙四大王庙极壮丽,有姚公希孟碑文,大略言:‘金龙四大王,余初以为必龙神,及观朱平涵相国所著《涌幢小品》载神事甚详”。[4]11清人彭孙贻《客舍偶闻》则记载:“长江大河之上,金龙四大王之神最为显赫,予意以为称金龙必神物之长水族者也,及读庙碑乃知神为宋诸生,浙东人,姓谢氏,兄弟四人”。[5]426谈迁《北游录》、赵翼《陔余丛考》、黄钧宰《金壶七墨》、施闰章《施愚山集》、阮葵生《茶余客话》、薛福成《庸庵笔记》等文人笔记中均有对金龙四大王事迹的记载和描述。

总之,明清文人在金龙四大王信仰的传播中发挥了重要作用。他们通过文学创作、历史记载、碑刻铭文等多种方式,不仅丰富了信仰的文化内涵,还极大地促进了信仰在社会各阶层的传播与接受。文人的参与和推动,使得金龙四大王信仰在明清时期得以广泛流传,成为运河区域乃至全国范围内的重要民间信仰之一。这一信仰的传播不仅反映了当时社会的宗教信仰氛围和文化特色,也为我们理解明清社会提供了独特的视角。

安溪谢氏家族在金龙四大王信仰的传播过程中也发挥了重要作用。宋末元初人徐大焯《《烬余录》记载谢绪为会稽(今浙江绍兴)人,家世不详;但到了明代中后期,谢绪已成为东晋太傅谢安之后裔,并被钱塘安溪谢氏家族塑造为自己的祖先神。[6]12-13这一信仰也逐渐渗透到了安溪谢氏家族之中,成为其宗教信仰和文化认同的重要组成部分。

谢氏家族中的成员积极参与金龙四大王庙宇的修建和维护工作,为信仰的传播提供了重要的物质支持。康熙年间,河神谢绪第十七世裔孙谢崧高请求官方重修祠庙:“先神金龙四大王,姓谢讳绪,晋太傅文靖公讳安之三十一世孙也。宋末生于钱塘孝女北乡,痛宋室倾覆,赋诗二章,投苕水而殁,附葬金龙山祖茔,附祀,宋敕建灵惠祠。郡邑志乘,昭然可考。前明累膺封号。国朝顺治二年,河清献瑞,两堤危而复安。世祖章皇帝,准礼部陈公之遴奏议,加封“显佑通济金龙四大王”。康熙二十三年,圣驾巡省河淮,制文遣官孙公,在丰立庙致祭。宠锡频加,衔恩无既。第庙祀俱在吕梁宿迁河口,而先神生葬所在,僻处乡隅,庙倾像毁,坟墓荒芜,崧高等子孙中落,力难修理。窃念先神,忠等屈原,功追神禹,司河源之通塞,祠民社以无虞,扶危定倾,猝然立应,是以四百万国储,七省漕艘,悉倚先神为系命。凡舟航南北者,望空且为祭赛。况先神生身葬骨之乡耶,如岳武穆、于忠肃诸公,凡有功前代者,无不立庙,而先神功绩著于兴朝,护佑及于军国,今祠宇荆榛,丘垄倾颓,伤心惨目,仁孝同哀。前于康熙三十一年间,具呈本府前任苏大宗师,正在酌议间,旋以荣迁去任,迄未果行。为此驰吁大宗师,轸念神功,恩详漕河宪移咨浙省抚宪,酌委官员,修葺祠墓,以崇祀典,以妥先灵,则河漕永奠,军国呈瑞,顶德上呈。”[7]卷三684

康熙三十五年(1696),谢裕高又至淮安请彭鹏为庙撰写碑记。其所撰《皇清敕封显佑通济金龙四大王钱塘谢公祠墓行宫修建碑记》中记载:“丙子二月晦日,有钱塘文举谢生崧高踵门投刺,自署金龙四大王十七世裔孙。三月,又有其同里明经俞君星留以诗文绍介,附谢生书并《金龙四大王圣迹》请记,旅病,皆不能见,并不能卒读。”[8]710

同年,安溪谢氏家族又参与杭州北新关金龙四大王行祠的修建。敖福合《修建金龙四大王祠墓募疏》云:“寰宇之神,莫重于岳镇海渎;而岳镇海渎之神,莫显于黄河,盖自江浙,上供服御、羞珍、器用,以及七省数百万粮储,悉由此以贡帝都,浩漭澎湃,冲决不时,总非人力所可御。……然要其涸而能通,危而能安者,虽圣天子之声灵,亦‘金龙四大王’之神佑。所以朝廷锡爵建庙,御制祭文,而土民亦崇祠遍河滨也。……今诸绅士同其后裔,更择于北关水口,创建行宫,则烟火万家,舳舻千里,漕艘行商,咸得以时申虔祷,皆知神灵所栖而加礼焉。”[7]卷一673

许延邵《募建金龙四大王行殿引》亦记载:“夫古今之大害,莫过于河,而国家之大利,莫过于漕,岁输金钱数百万,而两河始获底绩。舒朝廷宵旰之勤,运东南漕艘千里,安澜以达,天庾虽当,国运昌隆,河岳怀柔之所致,抑亦河神效灵,默相呵护之力居多。此金龙四大王之祠墓,允宜亟新也。……由是钱塘谢生名崧高者,获请于当事,祠墓并建,更募建行富于北新关,次而吾邑,故友行之之。令侄谢生,名天荷,令孙谢生,名廷恩,合志以光祖烈。集其宗人,奔走从事,后先不怠。”[7]卷一673

钱塘安溪谢氏家族在一定程度上推动了金龙四大王信仰在运河沿线区域的传播。当然,金龙四大王信仰的传播对反过来对安溪谢氏家族也产生了深远的影响。一方面,将金龙四大王作为祖先神进行崇祀,加强了谢氏家族内部的团结和协作,增强了家族成员之间的归属感和认同感。另一方面,金龙四大王为官方正祀,通过将谢绪纳入家族谱系,也使得其之前供奉的祖先神“谢达”及其所在的“灵惠庙”得以摆脱“淫祠”的嫌疑,极大提升了谢氏家族在当地社会中的地位和影响力。

二、金龙四大王信仰的地域差异

明清时期运河沿岸各州县遍布金龙四大王的庙宇。有学者统计,明代京杭运河区域共有金龙四大王庙宇40处,清代京杭运河区域共建金龙四大王庙宇112处,合计有150余处之多。[6]16,30京杭大运河全长1700余公里,运河流经的不同地区有着不同的自然及人文环境,这就使得不同地区的金龙四大王信仰在信仰目的和信仰群体方面有着显著区别。

江南运河区域为漕粮主要输出地,漕粮运输繁忙,再加上其临近谢绪桑梓之地,故这一地区的金龙四大王更多扮演了漕运保护神和地方保护神的角色。石门县金龙四大王庙:“在甘露庵左,即靳公祠故址,国朝康熙初运丁公建,久圮。乾隆二十八年,复醵金重建,别建靳公祠于左。”[9]305《儒林六都志》记载:“如岁旱有蝗,各村演戏祈神,驱之尤验。……至于湖船鱼艘,则祀金龙四大王,以其为湖神也。”[10]722

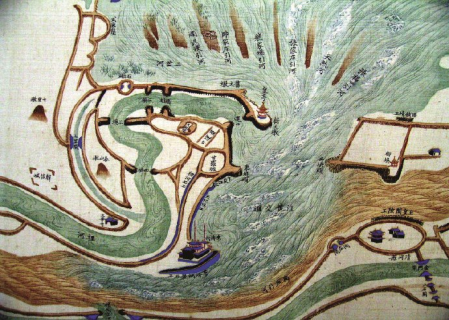

由于黄、运在此纠缠不清,黄河水患对漕运构成了严重威胁,故苏北地区的金龙四大王信仰主要发挥了防洪护堤、保障漕运的功能。康熙二十三年(1683),康熙皇帝南巡察视江南堤工,至桃源县众兴集,遣翰林院掌院学士孙在丰祭金龙四大王:“惟神忠心贯日,正气凌霄。奠蔀屋之宁,居功襄平土。挽银河之激浪,力奏安澜。”乾隆十六年(1751)南巡,乾隆帝遣刑部侍郎钱陈群致祭于宿迁西堤金龙四大王庙:“惟神灵昭扞卫绩,赞清宁忠义垂光,秉乾坤之正气,司水土之宏功,三春浪静。”[7]卷首,661乾隆二十一年(1756),黄河于徐州孙家集夺溜,寻塞。次年,乾隆皇帝亲临徐州阅视河工,“以河流刷深,神灵莫佑,令地方官建河神庙于云龙山之北”。[11]363

清康熙《运河图》中的清口

山东段运河乏水远甚于水患,故这一地区的金龙四大王信仰防洪护堤的功能减弱,祈雨保漕的功能日益突出。顺治十五年(1658),临清知州郭鄤主持重修临清新开闸东金龙四大王庙,州人王介锡《重修金龙四大王庙碑记》云:“戊戌(顺治十三年)夏,郡侯郭公(郭鄤)来牧兹土,正当来牟将登,需甘雨,公虔祷之,立应,独河涩如故,公乃斋戒而告于神。……不逾期,澜翻浪涌,增尺有半,舳舻千计,汩汩然顺流无留行矣”。[12]162道光五年(1825)十月,漕船回空至武城县搁浅,“尺水不波,一筹莫展,弁若丁有束手已耳。乃隆冬之初,陡然长水,滞漕克济,岂非神之力为之哉?”。于是,漕运总督讷尔经额、下河通判萧以霖等主持重修大王庙。[13]479此外,运河北段的沧州、天津、通州等地也都有金龙四大王庙宇的分布,由于自然气候、水文环境的类似,其面临的问题和山东段运河大致相同。

三、信仰人群和祭祀活动

在官方的倡导和推动下,金龙四大王庙宇遍布运河沿线各州县。金龙四大王信仰的盛行对明清国家的漕粮运输活动和沿岸民众的生产生活都产生了重要而深远的影响。

(一)漕运群体和地方官员

运河是漕运的载体,而漕运是明清两代的政治和经济命脉,关系着封建王朝的生死存亡。金龙四大王信仰作为黄河和运河河神,之所以在京杭运河沿线区域如此盛行,无非也是因为明清国家赋予了其御灾捍患、护佑漕运的职能。漕运官员及运河沿线地方官员之所以崇敬和祭祀金龙四大王,其目的也是希冀水神显灵,保佑漕运畅通。每当运道淤塞、漕运受阻之时,往往就是金龙四大王信仰盛行之时。

天启六年(1626)任总督漕运的苏茂相在其《淮安清口灵运碑记》中记载了金龙四大王和张将军显灵漕运之事:“天启丙寅春,茂相奉玺来董漕务。五六月间,南旱北霪,淮势弱,黄挟雨骤涨,倒灌清江浦、高宝之墟。久之,泥沙堆淤,清口几为平陆,仅中间一泓如线,数百人日挽不能出十艘。茂相大以为恐。或曰‘金龙四大王最灵’,因遣材官周宗礼祷之。是夜水增一尺,翌日雨,复增一尺,雨过旋淤。茂相曰‘非躬祷不可’。闰六月二十有五,率文武将吏诣清口,祷于大王及张将军神祠。……越五日,为七月朔,晨气清朗,已而凉风飕飕,阴云翁郁。不移时大雨如注,达夕不歇。初二日,雨如之,河流澎湃,停泊千余艘,欢呼而济淮,遂强能刷黄。迄秋,粮艘尽渡无淹者,众始诧河神有灵。”[14]823

督办漕运官员为祈佑漕运畅通,大多虔诚祀神。乾隆二十七年(1772)十月,新任山东通省运河兵备道陆燿上任后首要之事是祭祀金龙四大王,其《告金龙四大王文》云:“惟神秉忠贞之节,殁有余荣,着赫濯之威,功成利济。黄流劈箭,毎偕河伯以分猷运道,衔舻聿送天庾而效顺。”[15]381德州北厂金龙四大王庙建于顺治七年(1650),道光十五年(1835)重修。山东督粮道张祥河《重修德州金龙四大王庙碑记》云:“余督漕山左,每岁冬送军船出临闸,守冻则拜神于临清庙中,而闸外北厂之庙间一展谒。乙未春,谋于德卫备弁等,重加修葺”。[16]491

漕运官兵也是金龙四大王信仰的重要群体。漕运官军负责国家漕粮的运输,常年往返于运河之上,涉江过河,艰险无比,难免有漂溺、沉没之患,故建庙祀神,祈求保佑。《金龙四大王碑记》云:“至我国家长运特仰给于河,而役夫皆兵,沙梗风湍,岁以为患,四百万军储舳舻衔尾而进,历数千里始达京师。缘是漕储为命脉,河渠为咽喉,兵夫役卒呼河神为父母,蔑不虔戴而尸祝之。”[7]卷二,676光绪《丹徒县志》记载丹徒县金龙四大王庙:“在城西西津坊关帝庙左,……万历末,运军及商贾建庙江口。”[17]118常州府无锡县西门外坝后建有金龙四大王庙,“每岁粮船将发,祭于此而后行。”[18]14189山东运河段多闸坝,过闸是最为危险及困难的事情。临清会通、南板、新开三闸俱建有金龙四大王庙。《清门考源》记载漕帮:“粮船至三大闸时,先在大王庙内焚香唱戏谢神。人集如山,百官照料,而后过闸。过闸船由下而上,非神功不能做到安渡危境。”[19]220

临清砖闸遗址

地方官员建庙祀神,在传播国家祭祀理念的同时,亦可借助修建庙宇、祭祀神灵等活动扩大官方与地方社会的互动交流。万历十九年(1591),参政郭子章督漕至宿迁见当地金龙四大王庙破败不堪,次年再至时与宿迁地方官员及民众重修庙宇,其所撰《宿迁县金龙四大王祠记》云:“予复至,捐金倡之,于是诸漕艘道祠飨神者争醵金焉。宿迁令南城聂君摄金倡之邑,于是钟吾、下相、环郭内外商民入祠飨祠者争醵金焉。”[20]232东光县马头镇河东有金龙四大王庙,咸丰二年(1852),知县李宗城《重修河神庙记》记载:“余于辛亥秋来守此土,邑有河神庙在西门外河口,守令春秋致祭。余敬谨胆拜,见其庙宇倾颓,神像剥落,恻然有重修之志。……夫河神专司水利,呵护生灵,任其庙貌不修,可乎?……余为倡捐俸银若干,而官绅富户踊跃赞成,鸠工庇材,不数月而庙貌新焉”。[21]116

宿迁东关金龙四大王庙

(二)民间的金龙四大王崇拜

官方的倡导和推动以及民众的现实需求使得运河区域民间的金龙四大王信仰也极为盛行。这不仅体现了官方意识心态对民间社会的影响,还映射出运河区域独特的文化生态和社会风俗。与其他区域相比,运河区域民间的金龙四大王信仰带有很强的行业性、流动性特点。对于依赖运河的商人和船户而言,金龙四大王信仰是他们经济活动的精神支柱,满足了他们对于航运安全的心理诉求,间接促进了运河区域经济的繁荣。共同举行的祭祀活动促进了运河区域民众之间的交流与认同,增强了群体凝聚力。

运河区域民间金龙四大王信仰的传播,比较典型的例子是山东济宁商人在苏州吴江盛泽镇所建的“济宁会馆”。从明朝中期起,随着运河的畅通和漕运的兴盛,济宁商业经济有了显著发展,济宁商人也迅速崛起。清代前期,济宁商帮已能在晋商、徽商、洞庭商等强手如林的商场上占据一席之地。他们经商的足迹遍及大江南北,金龙四大王崇拜也随之传播开来。康熙年间,济宁布帛商到江南布业重镇——盛泽立足经商,集体捐资修建了“济宁会馆”,会馆中“正殿供奉金龙四大王神像”,故当地人把济宁会馆称做“大王庙”。至今,盛泽镇还留存着与金龙四大王相关的碑刻,分别是康熙六十年(1721)《敕封黄河福主金龙四大王庙碑记》、康熙六十一年(1722)《吴江盛泽镇济宁会馆置田建庙碑》和嘉庆二十二年(1817)《吴江盛泽镇续修济宁会馆碑》,从中可以得知金龙四大王信仰在盛泽镇的发展情况。据会馆内所藏康熙六十年(1721)《敕封黄河福主金龙四大王庙碑记》记载:“金龙四大王,河神也。立庙祭献,淮扬济泗间称极盛。吾江邑向无大王庙,其有于盛湖滨者,则自济宁州诸大商始。盖盛湖距县治五六十里,为吾邑巨镇。四方商贾,云集辐辏,所建神祠不一,而惟大王一庙,尤为巨丽。……其庙制也,一仿北地祠宇,凡斧斤垩墁以及雕绘诸匠,悉用乎北。”[22]529-530济宁商人在远隔数千里的江南商业要镇,修建规模宏巨的大王庙,并且所有工匠及原料均是由家乡运去,足以看出盛泽镇济宁商人财力之雄厚。这座大王庙成为以后百数年间联结济宁商人的精神纽带。

在山东运河沿线的其他城镇,如德州、馆陶、聊城、张秋、鱼台、聊城、峄县等地,都有修建得十分壮阔的“金龙四大王庙”。聊城有两座金龙四大王祠祀,其中一座是与关帝庙合二为一的,即聊城山陕会馆。该会馆座落于运河西岸,大殿奉关公,南殿祀火神,北殿奉祀的水神就是金龙四大王。2000年,聊城山陕会馆管理处工作人员在清理维修北大殿墙壁时,在西墙上发现了一块嘉庆十四年(1809)山陕众商重勒的《金龙四大王行略碑》,碑文详细叙述了金龙四大王谢绪由人到神的经过。[23]86

聊城山陕会馆北殿金龙四大王神像

船工、水手、渔民也是金龙四大王信仰的重要群体。船工和水手常年往来于运河之上,时常面临人员、货物漂溺的危险,于是多祈祷和祭祀神灵,以求人身安全,航运顺利。渔民信仰金龙四大王,则为祈求神灵保佑他们渔获丰收,满载而归。遍布运河沿岸地区的金龙四大王庙宇为他们提供了重要的祭祀场所,在一定程度上满足了他们的祭祀需求。明清时期淮安地区金龙四大王信仰盛行,天妃闸金龙四大王庙尤其著名。《金龙四大王歌》云:“行人舟至黄河滨,无不祭赛黄河神。但知金龙四大王,不知大王何如人。我来淮右天妃闸,庙中歌舞尤杂遝。巡观壁间有石刻,蒋生作传董公跋。”[24]573《谒金龙四大王庙》云:“客子预愁天妃闸,舟人齐拜大王庙。”[25]769-770金龙四大王是民间航运业保护神,与船工、水手的日常生活密切相关,故其对金龙四大王的祭祀极为虔诚。清人钱泳《履园丛话》记载:“舟人于柁楼祀金龙神甚虔,芳容(人名)亦早晚焚香稽首,祷求默助。半月余,竟达里门。”[26]85 除虔诚祭祀外,船工、水手还在庙旁及船上举办迎神赛会,以此祈神保佑或酬谢神灵。《泊彭口闸闸右有金龙四大王庙》云:“古庙临流半夕阳,短垣衰草接虚堂,舟人岂识忠臣意,锣鼓船头赛大王。”[27]263-264渔民同样是信仰金龙四大王的重要群体,至今微山湖、洪泽湖等地的渔民仍保有每年九月十七日祭祀金龙四大王的风俗,俗称“大王会”。

四、结语

金龙四大王是明清时期盛行于黄河流域、运河沿线地区的重要民间信仰之一,其经历了由“人”到“神”的演变,而其转变的过程与环境变迁、政府宣教、民间推动等因素密不可分。[28]在金龙四大王信仰的形成和发展过程中,明清官方扮演了重要角色。民间对金龙四大王形象的改造使其获得了官方的认可和支持,漕运和运道的重要性又使得金龙四大王在国家祭祀体系中的地位逐渐上升,官方的重视更是推动了金龙四大王信仰在民间的传播,使得金龙四大王信仰呈现出正统性、功利性、流动性、地域性等特征。国家祭祀推动了金龙四大王信仰的地域扩展,运河区域不同的自然和社会环境也使得信仰呈现出显著的南北差异。[29]

“民间信仰作为中国传统社会生活的重要组成部分,往往受到地方政府甚或中央政府的高度关注,而官府的关注及其管理又反过来直接影响到民间信仰的盛衰兴废。”[30]238-257考察运河区域金龙四大王崇拜的形成、发展及传播过程,我们可以发现以下几点:一、这种崇拜主要是由于运河漕运的长期维持才产生的,与运河、漕运关系密切。二、谢绪由人鬼变成神灵,是由明清政府和民众的共同造神运动完成的,完全是为了满足人们的与河、湖、雨、涝有关的某些心理需求而出现的。三、金龙四大王信仰具有很强的流动性,漕军运丁、商人商帮成为信仰传播的重要媒介。金龙四大王信仰对明清国家及沿岸民众生活都产生了重要而深刻的影响。明清国家通过敕加封号、修建庙宇、隆重祭祀等方式来酬神报功,漕河官员、漕军、船工、水手、普通民众则通过祈祷神灵获得心理慰藉。但是我们也应该看到,金龙四大王信仰具有浓厚的官方色彩,主要为运道治理和漕粮运输服务,运河及漕运是其存在和盛行的社会基础,而当晚清时期运河淤废,漕运废止,金龙四大王信仰失去了其赖以存在的土壤,便不可避免地走向衰落。曾经盛行一时、遍布运河沿岸地区的金龙四大王庙宇,如今已难觅其踪迹。

参考文献

[1](元)徐大悼.烬余录•甲编[M].成都:巴蜀书社,1993.

[2]蔡泰彬.明代漕河四险及其守护神——金龙四大王[J].(台北)明史研究专刊,1992(10):83-148.

[3](明)刘荣嗣.简斋先生集:卷二[M].四库禁毁书丛刊•集部第46册,北京:北京出版社,2000.

[4](清)陆陇其.三鱼堂日记:卷一[M].同治九年浙江书局刊本.

[5](清)彭孙贻.客舍偶闻[M].续修四库全书第1175册,上海:上海古籍出版社,2002.

[6]褚福楼.明清时期金龙四大王信仰地理研究[D].广州:暨南大学,2010.

[7](清)仲学辂.金龙四大王祠墓录[M].《丛书集成续编•史部》第59册,上海:上海书店出版社,1994.

[8](清)彭鹏.古愚心言:卷四[M].四库全书存目丛书•集部第231册,济南:齐鲁书社,1997.

[9](清)许瑶光,吴仰贤.光绪嘉兴府志:卷十[M].清光绪五年刊本.

[10](清)孙阳顾.儒林六都志[M].中国地方志集成•乡镇志专辑第11册,南京:江苏古籍出版社,1992.

[11](清)嵇璜、刘墉等撰:《清文献通考》:卷一百六,《景印文渊阁四库全书》第634册,台北:商务印书馆,1986.

[12](清)于睿明,胡悉宁.康熙临清州志:卷四[M].稀见中国地方志汇刊第9册,北京:中国书店,1992.

[13](清)万秀芳.道光武城县志续编:卷十四[M].中国地方志集成•山东府县志辑第18册,南京:凤凰出版社,2004.

[14](明)宋祖舜,方尚祖.天启淮安府志:卷十九[M].荀德麟,刘功昭,刘怀玉,点校.淮安文献丛刻(六).北京:方志出版社,2009.

[15](清)陆燿.切问斋集:卷九[M].四库未收书辑刊第10辑第19册,北京:北京出版社,2000.

[16](清)王赠芳,成瓘.道光济南府志:卷六十八[M].中国地方志集成•山东府县志辑第3册,南京:凤凰出版社,2004.

[17](清)何绍章,冯寿镜.光绪丹徒县志:卷五[M].清光绪五年刊本.

[18](清)陈梦雷,蒋廷锡.古今图书集成•常州府祠庙考[M].北京:中华书局,成都:巴蜀书社,1985.

[19]陈国平.清门考源[M].台北:文海出版社,1974.

[20](清)张尚元,蔡日劲修:康熙宿迁县志[M].上海图书馆藏稀见方志丛刊第41册,北京:国家图书馆出版社,2011.

[21](清)周植瀛,吴浔源.光绪东光县志:卷五[M].中国地方志集成•河北府县志辑第45册,上海:上海书店出版社,2004.

[22]王国平,唐力行.明清以来苏州社会史碑刻集[M].苏州:苏州大学出版社,1998.

[23]陈清义,刘宜萍.聊城山陕会馆[M].北京:华夏文化出版社,2003.

[24](清)方文.嵞山集•北游草:中册[M].上海:上海古籍出版社,1979.

[25](清)孙枝蔚.溉堂集续集:中册[M].上海:上海古籍出版社,1979.

[26](清)钱泳.履园丛话:卷五[M].续修四库全书子部•杂家类第1139册,上海:上海古籍出版社,1995.

[27](清)纪庆曾.叠翠居文集[M].丛书集成续编第193册,台北:新文丰出版公司,1989.

[28]郑民德,赵铮.明清小说中的金龙四大王信仰[J].聊城大学学报(社会科学版),2022(5):11-16.

[29]王元林,褚福楼.国家祭祀视野下的金龙四大王信仰[J].暨南学报(哲学社会科学版),2009(2):209-214.

[30]张晓虹,程佳伟.明清时期黄河流域金龙四大王信仰的地域差异[C]//中国地理学会历史地理专业委员会《历史地理》编辑委员会编.《历史地理》第25辑,上海:上海人民出版社,2011.

来源:《文化交流》2025年第2期。

聊城大学运河学研究院

聊城大学运河学研究院