内容摘要

明清时期大运河是中外交流的重要渠道,这一时期直接记录大运河风情的域外文献数量众多,其中尤以旅行日记的价值最为突出。《漂海录》是明代第一个行经运河全程的朝鲜人崔溥所撰写的逐日记录,生动形象地展示了当时大运河的交通情形和沿岸风貌,具有较高的史料价值。浙东运河为崔溥北上的必经之地,《漂海录》中有着众多众多有关浙东运河风物的记载和描述,尤其是对运河沿线交通和水利设施、驿递机构、城镇风貌的描写,真实再现了明代浙东运河的交通状况以及沿线地区的社会风貌,对于研究浙东运河史和区域社会史具有重要价值。

关键词

明代;崔溥;《漂海录》;浙东运河

基金项目:

本文系国家社科基金青年项目“清代黄运地区河工经费研究”(19CZS028);山东省2022年社科规划研究专项项目:“大运河国家文化公园(山东段)建设原则与策略研究”(22BLYJ05)阶段性成果。

作者简介:

韩鸿霞(2001—),女,山东滕州人,聊城大学历史文化与旅游学院2024级中国史专业硕士研究生,研究方向为明清史和运河文化史。

浙东运河为古代名称,现称“杭甬运河”,西起杭州三堡船闸,在钱塘江流滴27公里后,过萧山、钱清、绍兴,沿曹娥江东到上虞、慈溪,接余姚江,经余姚至宁波进甬江,在镇海口出东海,全长239公里,贯穿浙东经济最发达的杭州、绍兴和宁波三个地区。浙东运河不仅沟通了钱塘江与甬江之间的宁绍平原东西向水系,更重要的是实现了与京杭运河的融合,成为大运河的重要组成部分。它使大运河向东延伸了200多公里,直入东海,成为古代中国内陆交通连接海外贸易与中外文化交流的水运通道。[1]256-257

当代浙东运河示意图(来源:绍兴市鉴湖研究会)

历史上由众多域外人士经浙东运河北上或南下,留下了众多有关浙东运河的记载和描述,明代朝鲜人崔溥的《漂海录》无疑是其中较有代表性的一种。明弘治元年(1488),朝鲜官员崔溥和同船42人在海上遇险后,漂泊至浙东台州沿海,上岸后由官府接待,款送到宁波城,再沿运河北上抵达北京,北返归国。有关崔溥《漂海录》史料价值的分析,学界研究成果丰硕,但全面、系统论述浙东运河的成果尚不多见。本文结合相关史料,对其所载明代浙东运河风物进行分析和考证。

一、崔溥所记运河交通及水利设施

浙东运河西起杭州市钱塘江南岸,跨曹娥江,经过绍兴市,向东汇入宁波市苇江入海,与海上丝绸之路相连,主要包括西兴运河、绍兴城内运河、绍兴护城河、山阴故水道、虞余运河、慈江、刹子港等河段。为保障运河的畅通,历史上大多在运河沿岸修筑土塘、石塘和各种内河及外江航运码头,并利用两岸支流开浦建闸、作堰起坝,使浙东段运河逐步成为防洪(潮)、灌溉与航运两利的航道系统。对于浙东运河河湖纵横交错、堰坝桥梁众多这一特点,崔溥《漂海录》中亦多有描述。

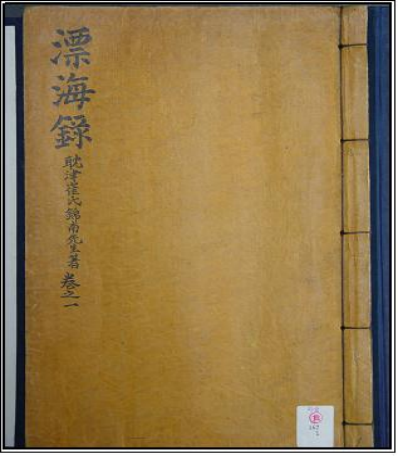

现存《漂海录》的最早版本(高丽大学校图书馆藏)

正月二十九日,崔溥一行由连山驿出发,乘轿过“大川”,“又过虚白观、金钟铺、南渡铺,至广济桥”。[2]74过桥后,即进入宁波府界,跨越两座桥梁,“又过常浦桥至北渡江,乘小舠而渡”。崔溥写道:“自牛头外洋西北至连山驿,群峰列岫纠纷缭绕,溪涧岩壁萦纡错乱。至此江,则平郊广野一望豁如,但见远山如眉耳。”[2]75

这里的“大川”指的应该是奉化境内的“县江”。县江为奉化江右岸支流,发源于奉化、新昌、宁海三市县交界处的第一尖(海拔954米)北坡大堰镇大公岙,北流至董家折东北流经大堰、南溪口,左纳万竹溪进入横山水库,出水库流经楼岩、尚田、奉化市区(大桥)、南渡至方桥与东江汇合,在方桥以下300米的三江口与剡江汇合。因流经奉化县城,故名“县江”,古时又有县溪、大溪、龙津溪、龙溪、镇亭溪之称。[3]64

广济桥位于奉化市南浦乡南渡,又名“南渡桥”,是旧时奉化三大水路交通要道之一,上通台温,下达宁绍,为商旅过往必经之路。[4]403宝庆《四明志》记载广济桥:“县北二十五里,俗名南渡桥,在市中;……绍熙改元,邑人修职郎汪伋捐已费又新之,甃两岸立石柱,乃布板其上,覆以厦屋,高广坚丽,履之如平地,望之若晴虹。”[5]396-397

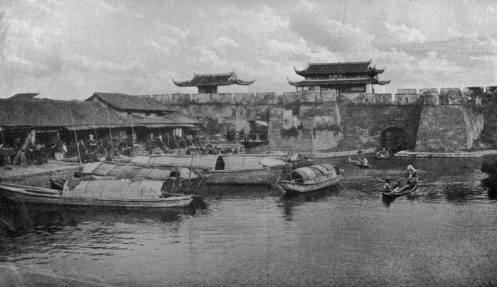

宁波南渡广济桥(图片来自网络)

“常浦桥”,又名“双庆桥”,建于南宋绍兴年间。宝庆《四明志》记载常浦桥在县北三十五里。[5]397嘉靖《宁波府志》记载双庆桥:“(奉化)县北四十里,俗名‘常浦桥’,绍兴间,邑人汪伋建。”[6]329光绪《奉化县志》记载双庆桥:“(奉化)县北四十里,俗名‘常浦桥’,邑人汪伋建;宋嘉祐中,礼部侍郎杨畏重建;国朝道光四年重修,升高加阔。”[7]87

这里提到的“北渡江”即“奉化江”。乾隆《鄞县志》记载奉化江:“在奉化县北四十五里,俗名‘北渡江’,流入鄞江。”[8]127“案鄞江之正源出于四明山自,仗锡过大皎,出它山堰,过鄞江桥,始有鄞江之名;又东南过百梁桥、元贞桥至方桥,而奉化江自东南合焉;又东南经北渡、九经塘、翻石渡、铜盆浦、周宿渡、长春塘,过郡城之东迤北,而慈溪江自西流入焉,所谓三江口也;合流东北注,至镇海而入于海。”[8]127-128

二月一日,崔溥等人离开宁波,前往慈溪。“经新青桥、进士乡,至宋将军庙。……过又过茶亭、景安铺、继锦乡、俞氏贞节门,至西镇桥,桥高大。所过又有二大桥,至西坝厅。坝之两岸筑堤,以石断流为堰,使与外江不得相通,两旁设机械,以竹为缆,挽舟而过。至西玙乡之新堰,堰旧为刹子港颜公堰,后塞,港废,堰为田。导水东汇至于广利桥之南置此坝,外捍江湖,挽济官船,谓之新堰,概与西坝同。”[2]76

高桥横跨西塘河,北通大西坝,是沟通西塘河和姚江的咽喉。[9]114这里提到的“西坝厅”,即宁波西门(望京城门)外的“大西坝”。[10]231由宁波北上的船只一般都是通过内河过西坝,入余姚小江(慈江)至丈亭,再候潮往姚江上游过余姚进入上虞境内。[3]52-53开庆《四明续志》记载西渡堰:“堰东距望京门二十里,西入慈溪江,舳舻相衔,下上堰无虚日,盖明、越往来者必经由之地。”[11]52-53

宁波望京门旧照(《衰落中的中国:一本解答远东问题的手册》,A.S.克劳斯著)

宁波大西坝遗址(潘旭光摄)

离开西坝后,崔溥等人又抵达西玙乡之“新堰”。该堰旧为刹子港颜公堰,后淤废;南宋宝祐五年(1257),丞相吴潜于广利桥之南置新坝。宋人桂锡孙《广利桥记》云:“慈溪为邑,有小江贯而中出,舟自西往东者,或过之,经刹子港,达西渡堰,此故道也。往年颜公作牧,相其阴阳,坝子港口,纤其途,为今新堰。”[11]30开庆《四明续志》记载新堰:“慈溪县之东德门乡有新堰,捍江潮而护河流者也;堰以圮告,宝祐五年八月,大使丞相吴公给钱下县,鼎新修筑。”[11]52《宁波府简要志》记载李溪堰、青林堰、新堰俱在西屿乡。[12]38

二月初二日夜,崔溥一行到达余姚下新坝,“坝又与前所见新堰同。又挽舟过坝,经一大桥,有大树数十株列立江中。将曙,到中坝,坝又与下新坝同。又挽舟逆上,江即上虞江也。”[2]77

浙东运河过曹娥江后,在上虞和余姚的交界处,分两处进入宁波段,一处从上虞的四十里河经通明坝,汇入姚江上游的干流“四明江”,在安家渡北侧余姚云楼乡上陈村东侧进入宁波段。在这段河道的西北侧约1公里处,是与之平行的“十八里河”;该河在云楼乡窑头东侧进入宁波段,下行1公里后,从云楼的下坝汇入姚江七湾处;这段塘河(十八里河)与四明江并行的航道,是浙东运河进入宁波段的主线。[13]87

万历《绍兴府志》记载上虞运河:“在县治前通衢之南,东接通明堰,西距梁湖坝,绵三十里;源出百楼、坤象诸山,由溪涧会注于河,潴滀皂李、西溪二湖水以通舟楫、资灌溉,杀于孟宅、清水二闸,第河浅窄,旱则涸,涝则溢。”[14]291新河:“在县东北十里旧水道北,由百官渡抵菁江南,由曹娥渡抵通明江;永乐九年,鄞人郏度以通明江七里滩阻塞不便,上言将县后旧沟开濬,名‘后新河’,置西黄浦桥,直抵郑监山堰,复旧通明坝;又开十八里河,直抵江口坝,官民船皆由之,路虽不甚便,然免潮候之难。”[14]291由日记可知,崔溥等人走的应为“十八里河”。

这里提到的“下新坝”,即“余姚下坝”,又名“大江口坝”。万历《绍兴府志》记载下坝:“一名新坝,亦䂖甃,西去中坝十八里,东至县四十里,左江右河,河高于江丈有五尺,明越舟航徃来所必经。”[14]642明人祁彪佳在其日记中记载:“过梁湖,行三十里抵上虞县,入,自西门出北门,观一邑风景。十二里,抵中坝;维挽而下,十八里,抵下坝;值潮退,顺潮而行,四十里至余姚。”[15]268光绪《余姚县志》记载大江口坝:“在治西南三十五里云楼乡,亦名‘下新坝’,左江右河,河高于江丈有五尺,明、越舟航往来所必经。”[16]246

日记中提到的“中坝”,又称“新通明坝”,位于上虞县谢桥乡郑蓝山下急递铺西南的新堰头。[17]108《读史方舆纪要》记载中坝:“在县东十里,宋置,一名‘通明北堰’;明初改建曰‘郑监山堰’,以其地有郑监山也。又东十八里,即余姚之下坝。”[18]4436光绪《上虞县志》记载新通明坝:“一名‘中坝’,在一都郑监山下急递铺西南,距县东十里;宋淳熙间,县令汪大定置,名通明北堰;明永乐间,鄞人郏度以舟经旧通明坝,滩流壅塞,盐运到,必需潮水大汛始得达,舟常坐困,建言将县东北旧港开浚,自西黄浦达是坝,又名‘郑监山堰’,官商往来便之。”[19]926

二月三日,至曹娥驿,崔溥写道:“驿北有坝,舍舟过坝,步至曹娥江,乱流而渡。越岸又有坝,坝与梁湖巡检司南北相对。又舍舟过坝,而步西二里至东关驿复乘船。”[2]77

日记中提到的“驿北有坝”指的应该是“曹娥堰”。曹娥堰位于会稽东南七十二里的曹娥江西岸,六朝时设置。曹娥江系潮汐河流,故是堰为控制江潮对浙东运河影响而设。[20]366明人祁彪佳在其所撰日记中记载:“二十三日晓,抵曹娥堰,与陈承之肃谒孝女祠读碑碣诗文。”[15]268《明一统志》记载曹娥堰:“在会稽县东南九十里曹娥江,胡三省《通鉴注》:浦阳江有北津埭,今曹娥堰;旧有闸,又有斗门,宋曾公亮宰邑时置,今斗门废而为坝。”[21]8369《读史方舆纪要》记载曹娥堰:“在府东九十里,水流湍急,两岸逼江,其地有曹娥渡及曹娥埭;又西岸为东关驿,驿南有曹娥场,旧设寨于此;东岸又有曹娥堰营,皆设险处也。”[18]4420

曹娥堰坝遗址(来源:绍兴市鉴湖研究会)

渡过曹娥江后,有“梁湖坝”。梁湖坝,又称梁湖堰,位于上虞县旧治西三十里曹娥江东岸。六朝时设置,因受曹娥江风涛影响,坝址在历代常有变动。[20]366万历《绍兴府志》记载上虞梁湖坝:“在曹娥江东岸,风潮冲损,移置不常,元后至元间,怒涛啮溃,邑簿马合麻重建;明嘉靖年间,江潮西徙,涨沙约七里,知县郑芸浚为河,移坝江边,仍旧名。”[14]640

梁湖堰坝遗址(来源:绍兴市鉴湖研究会提供)

根据崔溥的记载,梁湖坝与梁湖巡检司南北相对。对于梁湖巡检司,地方志中亦多有记载。嘉靖《浙江通志》记载梁湖巡检司:“在县西三十里梁湖坝元百官驿旧址,洪武初建。”[22]402康熙《上虞县志》记载梁湖坝巡检司:“在十都百官市,旧在梁湖,洪武戊寅,江潮冲圯,移置百官驿故址;弓兵一十八名,内济邉五名,实役一十三名。”[23]171

二、崔溥所记运河沿线驿递机构

浙东运河沿线由南到北主要有宁波四明驿、慈溪车厩驿、余姚姚江驿、上虞曹娥驿、会稽东关驿、山阴蓬莱驿、山阴钱清驿、萧山西兴驿等驿站,每个驿站又下设数量不等的急递铺。这些驿递机构与运河一道,形成一套完整的水陆交通网络。明人黄汴《水陆路程便览》卷三“浙江布政司至所属府至温、台、宁、绍四府水陆”条记载:“杭州府武林驿,廿五里,浙江水驿,属钱塘县。渡浙江,广十八里,至西兴驿,属萧山县。五十里钱清驿,今革。五十里,绍兴府山阴县、会稽县蓬莱驿。八十里东关驿,渡曹娥江。十里曹娥驿,今革,属上虞县。九十里,姚江驿,余姚县;六十里;车厩驿,属宁波;六十里,宁波府鄞县四明驿;百二十里,连山驿,陆路六十里,西店驿,并属奉化县;六十里,白峤驿,六十里,桑洲驿,六十里,至朱家奥驿,并属亭海县;六十里,台州府临海县赤驿。”[24]44有关浙东运河沿线驿站和急递铺的设置情况,崔溥在其《漂海录》中亦多有记载,对于我们研究明代浙东运河沿线驿路交通具有重要价值。

崔溥行经路线图(图片来自网络)

在抵达宁波府城后,崔溥提到了城内的“四明驿”。四明驿在宁波府治西南二里十步月湖中,原为唐贺知章读书处。宋代时,驿站设于府治通判东厅内。元至元十二年(1276)移设水马站于月湖,分南北两馆。明洪武元年(1368),罢马站,设水站,名“四明驿”。至明时,四明驿成为专门接待日本等国使者与商旅的驿站。《宁波简要志》记载四明驿:“故地宋置涵虚馆,为迎送宾客之所;至元十三年,改置水马站,分南北二馆,中通桥路;国朝洪武元年,改置水驿,选官置吏,站船八只,每船水夫十名;带管递运船二十四只;每船水夫六名。”[12]70

从慈溪城内乘船由慈江转姚江,顺姚江过罗江,可达姚江边的车厩驿。崔溥《漂海录》写道:“(二月一日)夜,又溯江而北,至鸡报,泊于岸待曙。而问其江,则乃姚江也;江边有驿,乃车厩驿也。”[2]76崔溥在这里还专门提到当时车厩驿的驿丞名为“秦高”。车厩驿在车厩村,此驿为南路商旅必经之路。成化本《宁波郡志》记载车厩驿在宁波府城西六十里慈溪县之石台乡。[25]148嘉靖《宁波府志》记载车厩驿:“在县西南四十里,中为厅事,后为堂,左右为使客房,东为官廨,西为囚舍,廨后为庖舍,外为门,地名石台乡,在唐孙惟晸祠之北,元至元间,国朝因之。”[6]417

二月初二日,过余姚县,有姚江驿。《寰宇通衢》记载姚江驿:“六十里至车厩驿,六十里至本府四明驿。” [26]7嘉靖《浙江通志》记载姚江驿:“在县东一里,临于江,嘉靖三年,知县丘养浩重建并记。”[22]401《读史方舆纪要》记载:“姚江驿(在)县治东一里,江北岸,宋置;……又东六十里达宁波府之车厩驿,西九十里达上虞县之曹娥驿。”[18]4433江桥:“在城南,长二十四丈,嘉靖三十四年,督臣胡宗宪击倭于此。”[18]4433

二月三日,崔溥一行又过黄浦桥、华渡铺、蔡墓铺、大板桥、步青云门、新桥铺,至曹娥驿。过曹娥坝、梁湖坝后,至东关驿复乘船,过文昌桥、东关铺、景灵桥、黄家堰铺、瓜山铺、陶家堰铺、茅洋铺。[2]77万历《绍兴府志》记载上虞曹娥驿:“在梁湖坝旁,驿丞今裁革,以梁湖坝官代之,一应夫船等顷仍存。”[14]137康熙《上虞县志》记载曹娥驿:“旧去县西三十里梁湖镇,名曹娥站,元大德癸卯,江涛冲坏,尹阮公惟贞迁置县治西;明洪武初,复移置旧所总管庙边;嘉靖间,令杨公文明移驿出江口。”[26]172

崔溥在日记中提到的华渡、蔡墓、东关、黄家堰、瓜山、陶家堰、茅洋等急递铺,地方志等史料中亦有相关记载。《钦定大清会典事例》记载上虞县:“额设县前、华渡、蔡墓、新桥、渣湖、通明、乌盆、夏盖、踏浦、沥海、池湖、嵩陡、昆仑、蔡山、板桥十五铺,铺司铺兵共五十七名;县前铺西北十里至华渡铺,十里至蔡墓铺,十里至新桥铺,十里至会稽县界。”[27]3384万历《会稽县志》卷四记载当时的会稽境内有五云铺、织女铺、皋部铺、茅洋铺、陶家堰铺、瓜山铺、黄家堰铺、东关铺、曹娥铺、白米堰铺、小江铺、桑盆铺、周家堰铺。[28]69

二月初四日,至绍兴府。在回答完总督备倭署都指挥佥事黄宗、巡视海道副使吴文元、布政司分守右参议陈潭等人的问话后,崔溥等人“复沿湖棹出城外,过迎恩桥,至蓬莱驿前留泊。”[2]79次日一早,崔溥等人在绍兴总兵官人的护送下,乘轿再次抵达蓬莱驿,并在此上船继续前行。崔溥写道:“臣又溯鉴水而西,经韵田铺、严氏贞节门、高桥铺至梅津桥。……又过院社桥、白塔铺、清江桥至钱清驿,江名乃一钱江也。夜过盐仓馆,白鹤铺、钱清铺、新林铺、萧山县地方,至西兴驿,天向曙矣。”[2]86-87

嘉靖《山阴县志》记载蓬莱驿在县西北五里迎恩门外。[29]15康熙《山阴县志》记载蓬莱驿:“在县西北五里迎恩门外,东西广一百一丈四尺,南北深二十九丈四尺,总三亩八分八厘,自明末颓塌,至今不修。”[30]71康熙《绍兴府志》记载蓬莱驿:“在迎恩门外,唐曰‘西亭’,宋曰‘仁风’,倾废巳久。”[31]163由崔溥记载可知,这时的蓬莱驿应该还在使用。万历《绍兴府志》记载山阴县钱清驿在钱清嵊。[14]142《肇域志》记载钱清镇:“在西北五十里为萧山县界,……旧有钱清驿,革。”[32]770《读史方舆纪要》记载钱清驿:“在府西钱清镇,正德十年革。”[18]4421嘉靖《萧山县志》记载西兴驿:“在西兴镇运河南岸,元至正二十五年,主簿海牙公重建;厅三间,厅之东为轿房,西为茶房各一间,川堂一间,后轩三间,厨房三间,左右厢六间,谯楼三间;厅之西北隅为官廨,凡十有一间。”[33]50-51

崔溥在这里提到的韵田、白塔、白鹤、钱清、新林等铺,地方志中亦能找到相关记载。嘉靖《山阴县志》记载:“县西北十里为青田铺,又十里为高桥铺,又十里为梅市铺,又十里为柯桥铺,又十里为白塔铺,又十里为钱清铺,西南十里为鉴湖铺。”[29]23康熙《萧山县志》记载:“五铺司兵二十五名,凤堰铺、沙岸铺、十里铺、新林铺、白鹤铺,每铺各五人。”[34]118 这里的“韵田铺”应为“青田铺”之误写。

三、崔溥所记运河沿岸城镇风貌

崔溥在其《漂海录》中对其所经城镇的城池、衙署、桥梁、古迹等景观风貌做了极为生动、细致的描述。宁波府城是崔溥进入宁波之后到达的第一个重要城镇,《漂海录》中更是用较大篇幅做了记载和描述。

正月二十九日,崔溥抵达宁波府城,对其所见城市风貌做了极为详细的描述:“江之东堤,闾阎扑地。其西南望有四明山。山西南连天台山,东北连会稽、秦望等山,即贺知章少时所居也。棹至宁波府城,截流筑城,城皆重门,门皆重层,门外重城,水沟亦重。城皆设虹门,门有铁扃,可容一船。棹入城中,至尚书桥,桥内江广可一百余步。又过惠政桥、社稷坛。凡城中所过大桥亦不止十余处,高宫巨室,夹岸联络,紫石为柱者,殆居其半,奇观胜景不可殚录。棹出北门,门亦与南门同,城周广狭不可知。府治及宁波卫、鄞县治及四明驿,俱在城中。至过大得桥,桥有三虹门。”[2]75对于明代宁波府城池和城门的布局和设置等情况,地方志中多有记载。《宁波府简要志》卷一《城镇志》记载:“今府城六门,东二门:曰灵桥门,东郭,过浮橘至卖席桥;曰东渡门,东北过桃花渡关,抵白沙,为郭二,郭今名‘角东隅’。南曰角水门,至甬水桥接官亭为南郭。西曰望京门,至新河桥接官亭为西郭,南至二门旁置水关。北曰永丰门,至保丰碶为北郭。上三郭皆名城西隅。东北曰和义门,抵姚江,内有盐仓,俗呼‘盐仓门’。”[12]23嘉靖《宁波府志》卷九《城隍》记载:“(府城)高二丈五尺,址广二丈二尺,面一丈五尺,周围二千二百一十六丈,延表一十八里。辟为六门,东曰灵桥、东渡,南曰长春,西曰望京,北曰永丰,东北曰和义。”[6]443-444崔溥对宁波府城池的描述无疑可与地方志的记载相互映证,对于研究明代宁波城市史和建筑史具有重要参考价值。

明代宁波府治示意图(嘉靖《宁波府志》)

崔溥在北渡上岸后,并乘官船从南水关“棹入城中”,经月湖的尚书桥,又过惠政桥、四明驿,“城中所过大桥,不止十余处”。天色已晚,他们未惊动官府,出西水关后宿泊于有“三虹门”的大卿桥旁。不过,崔溥的记录中误把西门错记为“北门”。[35]167

尚书桥在今宁波市区月湖风景区中的柳汀岛内,宋代称“贺秘监西桥”,后又改名“憧憧西桥”“澄清桥”。明代天顺八年(1464),因桥西有为刑部尚书陆瑜立的牌坊,故改名为“尚书桥”。《宁波府简要志》记载尚书桥:“东达众乐桥,西达西河营。”[12]32成化本《宁波郡志》记载尚书桥在县治西南贺祕监祠西,“旧名澄清,一名憧桥,建于宋天禧五年,转运使陈尧佐题名,嘉祐间,守钱倚修;乾道五年,守张津重建,有亭,今废;大明天顺八年,邵守张瓒为司寇陆瑜立坊,改今名。”[25]94

惠政桥在鼓楼西侧的惠政巷口,原有水道,由月湖乘船可达府治(宁波卫),惠政桥则是必经之桥。从惠政桥过大得桥出西城门(望京水门)。宝庆《四明志》记载惠政桥:“县东北三里,旧名善胜,又名通剡,皇朝乾德二年建,后为洪水所坏,大观中重建,改今名。”[5]396《宁波府简要志》记载:“惠政桥北,入天宁寺,南达醋务桥。”[12]30嘉靖《宁波府志》记载:“奉化江抵惠政桥,合諸溪水达郡城東,会鄞江入于海。”[6]319惠政桥:“在县东四里,一名善腾桥,又名通剡桥,宋乾道中建,后坏;……国朝正德七年,令陶麟命僧人募建,上覆屋。”[6]327

日记中提到的“社稷坛”即“社坛桥”。嘉靖《宁波府志》记载社稷坛:“宋置子城一里,今称社坛桥是也,元改建城西隅大卿桥之南。”[6]617-618康熙《鄞县志》亦记载社稷坛:“宋置郡城西南一里,今称‘西社坛桥’者,即其地。”[36]390成化本《宁波郡志》记载府社坛桥:”县治西望京门里,宋淳祐六年,守颜颐仲建;大德元年重建,改名‘大德’。”[25]94

日记中提到的“宁波卫”在府治西,即宋庆元府治故址。嘉靖《宁波府志》记载宁波卫指挥使司:“郡治西,宋绍兴间,为沿海制置司,庆元元年,陞庆元府;大德六年,改浙东道宣慰司都元帅府;至正十八年,台州方国珍据为浙东分省;皇明平国珍,改明州卫指挥使司,命指挥驸马王恭镇守,辖五千户所;……十四年,改为宁波卫指挥使司。”[6]429至于宁波“四明驿”,前文已有相关论述。

当然,崔溥对宁波府城的记载也有几处存在疑问的地方。一是“(尚书)桥内江广可一百余步”,这里所说的“江”实为“月湖”。二是“北门”当为“西门”之误,因为崔溥走的是水路,而宁波六门中也只有南门(长春门)和西北(望京门)有水门。三是“大得桥”,在地方志中没有记载,疑为“大卿桥”之误。因为他说这“桥有三虹门”,也即三孔石拱桥,从西塘河到大西坝这一路,也只有大卿桥是三孔桥。[37]63清人蒋学镛《鄞志稿》记载:“西乡河渠经纬错综,其源约有四:一源岀大雷诸山,下流四达,其南行者,或入仲夏,或入戚浦,或入镜川,或入栎社;惟一支北流值抵西坝,为西塘河,由西津桥折而东,五里至高桥,又十里至新桥,又十里至望春桥,乃由大卿桥入西水关。”[38]526-527

二月初一天明,崔溥一行经新清桥、进士乡,至宋石将军庙。“庙大如官府,立旌表之门。”[2]76康熙《鄞县志》记载石将军庙:“县西九里望春桥,祀宋石守信。相传建炎间,高宗幸明州,金人追之,高桥之战,忽见阴雾昼晦,见神兵被野,有大旗前导,号曰‘石将军’,俄而金人奔骇,为杨沂中所败,高宗得航海,故立庙祀之。”[36]410崔溥接着写道:“自府城至此十余里间,江之两岸,市肆、舸舰坌集如云。”[2]76

离开宁波府城后,崔溥一行经过西坝和西乡之新堰两处“济挽官船”的堰坝,再经过新桥、开禧桥、姚平处士墓,到达慈溪县。“棹入其中,有经元门、钟英门、都堂里门、都宪桥、进士门、德星桥、宝峰门,至临清亭前少停舟。”[2]76

天启《慈溪县志》记载慈溪县城门:“东曰瞻岳,西曰萃实,南曰拱寿,北曰拱辰”;城楼四处,东西水门凡三处。[39]23光绪《慈溪县志》记载:“辟为四门,东曰镇海,南曰景明,西曰望京,北曰环山,东西各为小门;又穴水门于东西之左右以通潮汐,门各有楼,罗以月城。”[40]106这里提到的经元门、钟英门、都堂里门、进士门、宝峰门等,地方志中没有记载,很有可能指的是城内的“水门”。日记中提到的“都宪桥”在县治南一里,原名为“骢马桥”,为唐开元二十六年(738)慈溪县令房琯所建。明天顺二年(1458),知县贾奭为都御史王来立坊,改为“都宪桥”。

日记中提到的“德星桥”和“临清亭”,地方志中亦有相关记载。成化本《宁波郡志》记载德星桥:“县治西南一里永明寺之南,上有屋三间,南北构亭,贞观三年建;……大明洪武十八年,鄞人李大方输资辇石重建。”[25]109临清亭:“旧名迎麾,县西二里,令杨原复重建。”[25]110天启《慈溪县志》记载迎麾亭:“旧名‘临清亭’,县西二里,令杨原复重建二亭,为东西停驻之所,时加修葺。”[39]117

2014年6月22日,宁波段运河列入世界文化遗产,其中就包括从上虞五夫升船机至余姚曹墅桥这段运河。该段河道沟通曹娥江和姚江,历史上对促进沿线城镇的繁荣发挥了重要作用。[3]129离开慈溪后,崔溥对其所见沿途景色及城镇风貌亦做了描述。如慈溪至余姚途中:“江山高大,郊野平铺,人烟稠密,景物万千。”[2]76记载余姚县城:“江抱城而西,有联锦乡、曹墅桥,桥三虹门,又过登科门、张氏光明堂。”[2]77

日记中提到“曹墅桥”位于姚江的支流马渚中河与姚江汇合处,是上虞到余姚官道上的必经之处。姚江主航道穿余姚县城而过,南有最良江,北有候青江,形成“江水抱城”的格局。光绪《余姚县志》记载余姚县城有水门三处:“东西水仓门各一:其一在齐政门;西曰小南门,俗呼‘新陆门’,内外皆有桥通潮汐,与两水仓合流。今内外两桥联城门为一,其上为通衢,下仅通小舟矣。四面环江为濠,可通舟楫。”[41]168

二月初四日,到绍兴府。崔溥用相当大的篇幅对绍兴府的城镇风貌做了描述:“是日晴。撑鉴水而上,水自镜湖一派来,绕城中,日出时,到绍兴府。自城南溯鉴水而东而北,过昌安铺棹入城。城有虹门,当水口,凡四重,皆设铁扃。过有光相桥等五大桥,及经魁门、联桂门、祐圣观、会水则碑。”在崔溥看来,绍兴“其阔之繁、人物之盛,三倍于宁波府矣。”[2]77

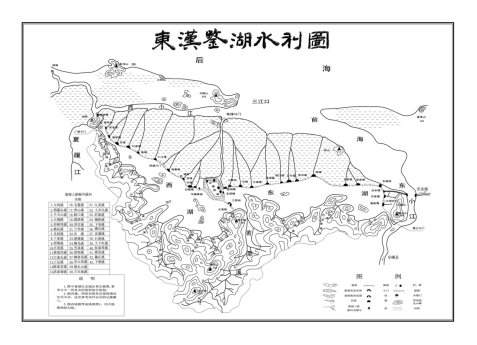

绍兴鉴湖,又名镜湖、长湖、大湖、南湖,为浙东运河绍兴段的重要组成部分。[42]13汉顺帝永和五年(140),会稽郡太守马臻在原有的山阴故水道基础上筑坝建堤,纳三十六源之水,兴建了鉴湖。鉴湖建成后,水位抬高和设施的完善使此一线航运条件更为优越。鉴湖初创至晋代,山阴、会稽地区的人工运河主航线即为鉴湖;晋代至唐宋,西线(山阴县)的航线渐为西兴运河所取代,而东线(会稽县)仍为鉴湖航线并延承到现代。《读史方舆纪要》记载鉴湖:“城南三里,亦曰‘镜湖’,一名‘长湖’,又为‘南湖’。”[18]4417鉴湖环绕山阴两面即府城东面和南面,从府城东门出发后进入鉴湖航道,即可到达府城的南面。[43]110

东汉鉴湖水利图(来源:绍兴市鉴湖研究会)

日记中提到的“光相桥”在山阴县北三里许。[33]48崔溥所经过的“经魁门、联桂门”,很有可能指的是“水门”。这里提到的“佑圣观”,地方志中亦有相关记载。嘉靖《山阴县志》记载祐圣观:“在卧龙山东麓,前瞰簟醪河,岸侧有则水牌;嘉靖二十年,知府张明道改大节祠。”[33]298

鉴湖水利工程湮废后,在山会平原农田水利上产生了河、湖水位的控制和涵闸的管理问题。明成化十二年(1476),时任绍兴知府戴琥在经过深入实地考察和研究的基础上,在绍兴府城内佑圣观前河中立了一块可供观测使用的“山会水则碑”。碑文如下:

种高田,水宜至中则;种中高田,水宜至中则下五寸;种低田,水宜至下则,稍上五寸亦无妨,低田秋已旺。及常时,及菜麦未收时,宜在中则下五寸,决不可令过中则也。收稻时,宜在下则上五寸,再下恐伤舟矣。水在中则上,各闸俱用开;至中则下五寸,只开玉山斗门、扁拖、禽山闸;至下则上各间俱用闭,正、二、三、四、五、八、九、十月不用土筑,余月及久早用土筑。及水早非常时月,又当临时按视以为开闭,不在此例也。[33]91

按《山会水则碑》观测水位,管理十多公里以外的玉山斗门启闭,可以调节整个山会平原河网高、中、低田的灌溉和航运,这是绍兴平原地区河湖水网充分整治的标志,也是绍兴水利史上的一个杰出创造。这座水则一直使用了六十年,直至汤绍恩主持建成三江闸。[44]136

迎恩桥位于绍兴市越城区西郭门运河进城处,南北向横跨古运河。运河与护城河在此相交,河旁有古城楼及城墙,重檐翘角,雄伟壮观,古时称“迎恩门”。迎恩桥是古代绍兴水路进城的西门户,古代皇帝驾临绍兴,文武百官在此迎候,故名“迎恩桥”。传说春秋战国时便有此桥,具体始建年代不详。现桥建于明天启六年(1626),清雍正十一年(1733)重修时,曾立桥碑刻有“见龙在恩”四字,现碑已不存。[45]204

四、结语

域外中国行记因其异域性、直观性等特点,相较国内史料,有着独特而又重要的价值。在明清两代的众多域外中国行记中,崔溥《漂海录》无疑具有较强的代表性,其史料价值很早就引起了学界的重视,有关崔溥与大运河的研究成果亦数量众多。但总的来说,相关成果多集中于北段的京杭大运河,涉及浙东运河的尚不多见。

崔溥在台州沿海登录后,乘船沿运河北上为其最为便捷和安全的交通方式。他乘船沿南塘河到宁波城南的长春门入城,出西门到西塘河,由西塘河到大西坝,由大西坝至小西坝,进入慈溪县境内;经过车厩驿、姚江驿、江桥,至余姚县,到下新坝,过通明坝,挽舟至上虞江。又沿上虞江,过上虞县,抵达曹娥驿。后又循鉴水而上,到绍兴府里,进衙门复审后,又鉴水而西,过柯桥铺、钱清驿,夜过萧山县。最后,渡过钱塘江,到达杭州。[46]10由其《漂海录》可知,当时浙东运河沿岸用于调节水量、控制水位差的堰坝数量众多,虽然对运河交通产生了一定影响,但在地方社会中却发挥着重要作用。此外,浙东运河作为通江达海的水路通道,亦促进了沿线城镇经济文化的发展。崔溥的记载比较完整地反映了当时浙东运河的真实情形,为我们深化和拓展浙东运河史研究提供了重要视角。

参考文献

[1]周家华,罗军.古河今貌长江流域的人工运河[M].武汉:长江出版社,2013.

[2]葛振家.崔溥<漂海录>评注[M].北京:线装书局,2002.

[3]万伯春著.甬水遗韵[M].宁波:宁波出版社,2016.

[4]《宁波词典》编委会.宁波词典[M].上海:复旦大学出版社,1992.

[5]胡榘修.方万里、罗浚纂.宝庆四明志[M].四库全书本.

[6]周希哲修,张时徹.嘉靖宁波府志[M].唐装珍本.

[7]李前泮,张美翊纂.光绪奉化县志[M].清光緒三十四年刊本.

[8]钱维乔修,钱大昕等纂.乾隆鄞县志[M].乾隆五十三年刻本.

[9]孙武军,赵淑萍.走读宁波[M].宁波:宁波出版社,2021.

[10]宁波市海曙区政协文史委.甬城千年[M].宁波:宁波出版社,2020.

[11]梅应发等.开庆四明续志[M].清咸丰四年刊本.

[12]黄润玉纂.宁波府简要志[M].清抄本.

[13]苏利冕.宁波城建与文化[M].宁波:宁波出版社,2010.

[14]萧良干修,张元忭纂.万历绍兴府志[M].明万历十五年刊本.

[15]祁彪佳.祁忠敏公日记[M].民国二十六年铅印本.

[16]邵友濂,孙德祖等纂.光绪余姚县志[M].清光绪二十五年刊本.

[17]浙江省上虞县交通局.上虞县交通志[M].浙江省上虞县交通局,1988.

[18]顾祖禹.读史方舆纪要[M].清稿本.

[19]唐煦春修,朱士黻撰.光绪上虞县志[M].清光绪十七年刊本.

[20]嵇果煌.中国运河三千年[M].上海:上海科学技术出版社,2020.

[21]李贤.明一统志[M].明天顺五年内府刻本.

[22]胡宗宪,薛应旗.嘉靖浙江通志[M].嘉靖四十年刊本.

[23]郑侨修,唐征麟纂.康熙上虞县志[M].清康熙十年刊本.

[24]黄汴.水陆路程便览[M].明刻士商必要本.

[25]杨寔纂.成化本宁波郡志[M].明成化四年刊本.

[26]佚名.寰宇通衢[M].明初刻本.

[27]托津等奉敕撰.钦定大清会典事例[M].清嘉庆二十五年武英殿刻本.

[28]杨维新修,张元忭撰.万历会稽县志[M].明万历三年刊本.

[29]张天复.嘉靖山阴县志[M].景宫内厅书陵部藏嘉靖30年1551刊本.

[30]高登先修.单国骥,纂.康熙山阴县志[M].民国钞本.

[31]俞卿修.徐彩纂.康熙绍兴府志[M].清康熙五十八年刊本.

[32]顾炎武.肇域志[M].清钞本.

[33]张烛.嘉靖萧山县志[M].明万历刻本.

[34]林策修,张烛纂.康熙萧山县志[M].清康熙十一年刊本.

[35]鲍贤昌,陆良华.四明风韵[M].宁波:宁波出版社,2015.

[36]汪源泽修,闻性道纂.康熙鄞县志[M].清康熙二十六年刻本.

[37]《千年海曙》编委会编.满庭风华[M].宁波:宁波出版社,2017.

[38]蒋学镛纂.鄞志稿[M].四明丛书版.

[39]姚宗文纂.天启慈溪县志[M].明天启四年刊本.

[40]杨泰亨.光绪慈溪县志[M].清光绪五年刊本.

[41]周炳麟修,邵友濂纂.光绪余姚县志[M].清光绪二十五年刻本.

[42]童志洪.越史拾遗[M].黄河水利出版社,2021.

[43]张强.中国运河与漕运研究[M].西安:世界图书出版西安有限公司,2021.

[44]任红.长江城记[M].北京:中国三峡出版社,2020.

[45]吴齐正.浙江古桥遗韵[M].杭州:杭州出版社,2011.

[46]诸焕灿.余姚运河史话[M].杭州:浙江古籍出版社,2017.

来源:《文化交流》2025年第2期。

聊城大学运河学研究院

聊城大学运河学研究院