2025年9月21日早八点,我们师生一行从校门口出发,在胡梦飞、吴金甲和张晓东三位老师的带领下,我们前往此次考察的第一站——泰安东平。

首站我们抵达东平县,随着车辆驶进戴村坝区域,映入眼帘的是清新的绿化。伴随着微风,感受着清新的空气,欣赏着清澈的流水,沿着步道我们来到戴村坝博物馆。戴村坝博物馆是一座集文物展示、文化传承、科普教育、旅游推广等多种功能于一体的水工文化博物馆,在弘扬运河文化、推动地方发展等方面发挥着重要作用。在讲解员的引导下,在讲解员的引导下,我们参观了博物馆内的各个展区,首先步入历史文物陈列厅,那里展示丰富的运河工具、古地图和历代治水文献,每一件展品都承载着厚重的文化记忆。讲解员生动讲述了戴村坝的建造历程,从明代初建到现代修复的演变,强调了其在调节汶河水势、保障漕运畅通中的关键作用。我们驻足于巨大的运河沙盘模型前,通过声光电技术,直观感受水工工程的智慧与壮丽。

戴村坝通过拦截汶河径流,形成周边连片的水域,如东平湖水系、大清河下游湿地,有效缓解了汶河季节性枯水期的水资源短缺问题,为下游农田灌溉、河流水体补给提供稳定水源,避免了“汛期涝、枯期干”的极端水文状况。当前戴村坝是区域农业、航运及水资源安全的基础,直接保障经济发展的稳定性。戴村坝通过拦截汶河水源,一方面为周边地区的耕地提供稳定的灌溉水源;一方面,通过向运河补充水源,保障了运河的通航能力,降低物流成本,推动沿线港口的建设和升级;另一方面保障水资源安全,缓解工业和生活用水短缺,其还兼具防洪功能,通过拦蓄上游洪水,降低洪涝灾害风险。该地雨季在7、8月份,而前两天下了一场雨,正因为这场雨,我们得以亲眼见到主石坝溢流的情景,水面上还有渔船在捕鱼,也是独特的一番景象。

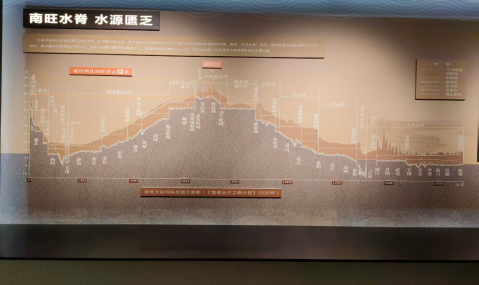

吃过中饭稍作休整,我们来到此次的第二站——南旺。大运河南旺枢纽国家考古遗址公园是我们的主要考察地点,我们首先跟随工作人员参观了南旺水利枢纽博物馆。该馆以运河分水为主题,集收藏、研究、展览、展示于一体,我们了解到京杭大运河的发展演化历程。京杭大运河途径鲁西南,其汶上县南旺地段是一个制高点,俗称水脊。这段运河开挖后,因水浅难以通航,同时,会通河沿线没有大江大河流经,降水量年内和年际分布不均,多年平均降水量为600毫米左右,年度降水主要集中在6到9月,水源匮乏是会通河尤其是南旺段的难题。但是,汶上县北境的大汶河却水源丰富。于明朝初期,在坎河口修筑戴村坝,截住大汶河之水,又从戴村坝至南旺分水口开挖一道八十余里长的小汶河。这样引汶济运、分流调控,使得南旺段运河有了足够的水源,不仅防止洪水冲刷,保护航道安全,还可调节南北分水量,保障南北通航,民间有“七分朝天子,三分下江南”的说法。

而大运河南旺枢纽国家考古遗址公园是以大运河南旺枢纽水利工程这一重要考古遗址主体的国家级考古遗址公园。作为世界文化遗产大运河的重要组成部分,其确保了大运河历史文化遗产的真实性和完整性。公园建成后成为重要的旅游景点,带动当地旅游业的发展,促进了不同地区之间的文化交流与合作,提升了当地的文化影响力。遗址公园建设过程中,对周边地区的生态修复,改善了当地的自然生态环境,提升了区域的生态品质。目前该遗址公园免费对外开放,每到周末,常有家长带着孩子前来,孩子们在公园内肆意奔跑,奔跑打闹,为这片土地增添了无限活力。

此后,我们来到柳林闸所在地。柳林闸,是京杭大运河南旺枢纽段主航道上的节制闸之一,南旺分水枢纽工程的重要组成部分,汶水“三分下江南”第一闸,坐落在山东省汶上县南旺镇柳林闸村。柳林闸作为京杭大运河南旺分水枢纽的重要组成部分,汶水南流之咽喉,与邻闸高效、有序、安全的协同运行,从而有效地保证运河连续500余年畅通无阻。为方便出行,2015年闸口上方已修建可供出行的拱桥。

行程的最后,我们来到汶上县中都博物馆,该博物馆位于山东省汶上县城宝相寺路,属于地方综合性博物馆。在此地,我们不仅深入了解了厚重的历史文化与深邃的佛教文化,还亲眼瞻仰了珍贵的历史文物和庄严的佛教圣物。

结束一天的行程,我深刻体会到,中国大运河,作为中国古代最为宏大的水利工程之一,不仅是物质流通的动脉,更是文化传承的载体。它将中国广大区域联结成为一个整体,蕴含着水工技术文化、制度文化和社会文化的丰富内涵。发展建设要遵循习近平总书记对建设大运河做出的重要指示“大运河是祖先留给我们的宝贵遗产,是流动的文化,要统筹保护好、传承好、利用好”。

聊城大学运河学研究院

聊城大学运河学研究院