戴村坝、南旺分水枢纽考察日志

25级学硕张瑞

9月21日清晨,伴随着日出带来的新的一天,我们一行7个人背着轻便的考察包踏上了戴村坝等地区的考察。随行中的三位老师是本次考察之路的领头人,他们分别是胡梦飞老师、张晓冬老师和吴金甲老师,剩下的便是我们这些对实地考察充满期待的学生。八点,我们准时在东校门集合,天气微凉,车轮碾压过明媚的阳光,朝着第一站泰安戴村坝驶去。一路上,老师们充满激情的谈论着今日的行程,我们既期待又紧张。

第一站:泰安东平县戴村坝博物馆

上午十点左右,我们到达了本次考察的第一站——泰安东平县戴村坝博物馆。刚下车便能感受到这个“北方都江堰”的盛景。戴村坝位于山东省泰安市东平县的东南方、大汶河和大清河的交界处,相传明朝永乐年间明成祖下令疏通会通河,民间老人白英建议利用地势差在大汶河拦河筑坝,再挖一条输水渠,将大汶河的水引入到大运河,实现“引汶济运”。

大坝略成弧形,就像一条巨龙横卧在波涛汹涌的大汶河之上,主要是由三部分组成,主石坝、窦公堤、灰土坝,称为大三位一体,主石坝又分为滚水坝、玲珑坝、乱石坝,又称为小三位一体。随着汶水水位的升降,三坝分级漫水,可调蓄河水储量。戴村坝在防汛工作中承担着固定河槽、控制河势、拦沙缓洪等作用,是重要防洪工程。同时戴村坝将拦截之水通过小汶河源源不断地补充到大运河南旺分水枢纽,因而戴村坝被称为“京杭大运河之心”,2014年入选大运河世界文化遗产。

第二站:南旺分水枢纽博物馆

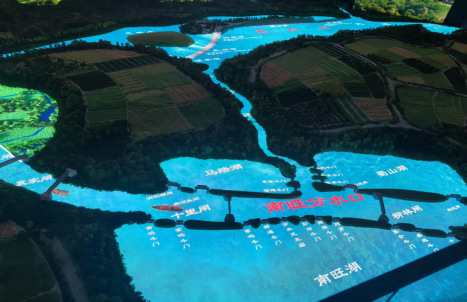

为了更加深刻的理解这项“伟大的工程”,出了戴村坝博物馆后,我们便驱车来到了第二站——济宁南旺分水枢纽博物馆。南旺枢纽作为京杭大运河的至高点,素有“运河水脊”之称。南旺分水枢纽平均海拔达39米,从大汶河引来的水经过戴村坝后向西,从南旺入京杭大运河,在南旺南北五公里分别修建上闸柳林闸和下游的十里闸,通过对闸门的控制从而精准的控制水流的流行,形成“七分朝天子,三分下江南”的盛景。为了保证京杭大运河的流畅,工部尚书宋礼和民间水利专家白英决定在此修建水柜,如图所示,在南旺枢纽的南北修建了如南旺湖、马踏湖和蜀山湖等水柜。这样一来,在丰水期通过水柜进行储水,即便是在小汶河的枯水期,也可通过闸门对水柜进行控制,使得京杭大运河有源源不断的水源,以保障漕船的畅通无阻。

戴村坝和南旺分水枢纽相辅相成,没有戴村坝就没有南旺分水枢纽,离开了南旺分水枢纽戴村坝也不复存在。这种分水工程的设计,使得两者相互依赖,“引”“蓄”“分”“排”这四个重要的环节使得南方的粮食源源不断运往京城,既满足了政治需求也为国家稳定乃至后世留下了不可磨灭的记忆。这不禁让我们一行人感慨古人的智慧,既平衡了漕运的需求,又兼顾了水资源的利用,这种平衡的智慧至今让我们钦佩。

第三站:济宁柳林闸

本次考察的第三站我们驱车来到了南旺分水枢纽博物馆不远处京杭大运河的柳林闸。柳林闸作为京杭大运河南旺分水枢纽的重要组成部分,汶水南流之咽喉,对于明清时期的漕运发挥了巨大的作用。

通过实地考察我们发现闸门的宽度有限,以此推断出古代的船只整体的大小和宽度不会太大。回来后我们查阅了资料,明清两代对大运河漕船的规格、数量以及维护都有严格的要求,比如漕船要求使用材质良好的楠木、杉木等,除此之外,漕船的长度统一为16米左右,这样统一的规格和要求既减少了漕船通行的不便又体现出了国家对于财赋以及运河的重视。

尽管柳林闸如今已不再发挥调节水位高低实现船只自由通行的作用,但不可否认的是,在明清时期,当船只通过闸门时,闸门会关闭,将水从上游调节到与下游水位相同从而使得船只平稳通过。不仅如此,在丰水期和枯水期,闸门同样也起着控制大运河,防止运河断流的作用。

第四站:汶上中都博物馆

汶上中都博物馆位于济宁汶上县,据史料记载,公元前501年,鲁定公以孔子为中都宰,唐天宝元年改称中都县,移治所于今址。金泰和八年,取“汶水在上(北)”之意,更名汶上县,此为“汶上”专用地名之始,并沿用至今,馆内现模拟展示出孔子学堂的模样。

博物馆与佛教文化密切相关,馆内空间不大,但展示内容很集中。目前馆藏文物2000余件,其中国家一、二、三级文物近百件,上迄更生世第四纪新生代古棱齿象牙化石,下至近、现代文物,尤其是1994年3月15日太子灵踪塔出土的佛牙、舍利、金棺、银椁等佛教圣物成为馆藏文物的一大特色。1994年,山东汶上县宝相寺内发现了象牙、舍利、金棺等141件佛教圣物,现展出于中都博物馆。

由于时间问题,我们一行人在考察了汶上县中都博物馆后便踏上了返回的行程。一天的考察之旅也就此结束,回望这一天的行程,我们参观了“北方都江堰”——泰安戴村坝;我们来到了汶上县南旺分水枢纽博物馆,深度了解了“引汶济运”工程以及“七分朝天子,三分下江南”的运行原理;紧接着我们驱车来到了柳林闸,打破了我们对运河闸门以及运河船只运行的刻板印象,加深了我们对于运河漕运的理解和对古人智慧的感叹;最后我们来到了汶上县中都博物馆,学习到了贾柏北辛文化、蚩尤文化等等文化主题,同时也感受到了佛教文化的深厚,体会到了中华文化的博大精深。

东平、南旺考察日志

24级专硕马晓晖

2025年9月21日 星期天 阴

今天,在胡梦飞、吴金甲、张晓冬三位运河老师的带领下,我们四位同学一同前往山东东平、南旺,开展了一场关于大运河历史与文化的考察。这是一次充实而有意义的行程,让我对运河的认识不再停留在书本,而是有了真切的感受。早晨八点,我们在学校门口集合,从学校准时出发。一开始我们还有些睡意朦胧,但随着路程的推进,大家都渐渐兴奋起来,期待着即将开始的探索。大约两小时后,我们抵达了被誉为"运河之心"的戴村坝。

第一站:戴村坝

走下大巴,我们直接去参观了戴村坝博物馆。这里今年刚刚完成升级改造,展陈方式现代而富有科技感。在讲解员的引导下,我们了解了戴村坝作为京杭大运河关键枢纽的历史背景和功能机制。让我感到震撼的是,在没有现代建筑材料的明代,劳动人民仅凭石、木等天然材料就建造出如此宏伟的水利工程。博物馆通过视频再现当时的筑坝场景以及通过展柜中陈列的古代修建工具,虽然质朴简单,却凝聚着非凡的智慧,让我们感受到劳动人民如何以卓越智慧实现水利奇迹。讲解员还重点为我们讲述了宋礼、白英等水利专家通过戴村坝实现“水脊调控”、保障漕运畅通的故事。一条运河,不仅连接了南北交通,更促进了经济与文化的交融。最后,博物馆出口处的文创展区也很有特色,葫芦雕刻、年画等非遗作品,让我们看到了传统文化在当代的新生。值得一提的是,这里作为研学教育基地,经常接待中小学生团体。新博物馆设置了许多互动环节,借助科技让历史变得可触可感。作为一名师范生,我深刻体会到博物馆不仅是历史的保存者,更是文化教育的生动课堂。这也正是对“保护好、传承好、利用好”大运河文化的具体实践。

走出展厅,我们登上观坝平台。我们参观的时间正值北方九月的丰水期,河水湍急、气势恢宏,我们很幸运能看到水坝运作的景象,戴村坝至今仍发挥着水位调控的作用。讲解员向我们介绍了这一水利工程从古至今的功能演变,令我们不禁感叹古人治水的智慧与远见。

第二站:南旺枢纽博物馆

中午我们在济宁市汶上县附近稍作休息和用餐。随后便前往本次考察的第二站——南旺枢纽博物馆。宁静的村落与田野在窗外缓缓展开,仿佛为这段跨越时空的文化之旅徐徐拉开了帷幕。沿途的庄稼正值收获季节,而我们这次的旅行也会像这丰收的庄稼一般,满载而归。

南旺枢纽博物馆的讲解老师早已在门口等候。之后,老师系统为我们梳理了大运河从春秋邗沟、隋唐南北贯通再到元明清全线通航的历史脉络。尤其当她讲到“京杭大运河不仅是世界上里程最长、工程最巨的古代运河,更被列入世界文化遗产,是人类水利史与航运史上的一座丰碑”时,一种民族自豪感在我心中油然而生。作为目前仍在使用中的古代运河,它不只是历史的见证,更是一种文明的延续。

随后我们走向博物馆外的南旺分水口遗址。老师指着不远处的一处河口说道:“那就是当年汶水汇入运河的地方,‘七分朝天子,三分下江南’的分水奇迹,就发生在这里。”我们走近岸边,只见旧河道已被荒草覆盖,往日漕船往来、帆影不绝的繁华景象,早已湮没在岁月之中,只留下一片寂静与苍凉。但令人欣慰的是,这座博物馆常年免费开放,仍吸引不少游客与附近居民前来参观。运河虽不再承担漕运职能,却以文化遗址的方式重新“活”在人们生活中。在遗址旁,老师们交流起南旺枢纽所运用的古代水利技艺,当地老师提到,著名的柳林闸就在不远处的柳林村,老师们决定带我们去不远处的柳林闸看一看。

第三站:柳林闸

如今的柳林闸已不见当年繁忙景象,闸口上方建起了一座新桥,连通两岸村庄。新旧交融间,仿佛时间在此重叠——一个曾托起运河四百余年的繁荣,一个正默默见证着人们的日常往来。站在桥头,我不禁想象曾经穿梭于此的漕船,也想到一代代运河人依水而居、因河成市的生计与记忆。

第四站:中都博物馆

下午四点左右,我们抵达这次考察的最后一站——汶上中都博物馆。刚一进厅,一具巨大的古菱齿象化石映入眼帘,长度约2.8米,据考已有几十万年历史,瞬间将我们拉回遥远的自然时空。在老师的细致讲解中,我们逐步了解了汶上深厚的文化积淀:从新石器时代的北辛文化,到蚩尤部落曾在此活动的痕迹,再到“孔子宰中都”时推行礼治、教化民众的实践。这一段段历史,让我清晰地认识到这片土地在中华文明源流中的重要意义。走上二楼,则是另一番文化气象——佛教圣物专题展。殿内庄严静谧,陈列着诸多与佛教相关的文物。原来汶上自古被誉为“佛都”,尤其北宋太子灵踪塔出土的佛牙舍利,使这里成为佛教信仰的重镇。我才意识到,济宁不仅是一座千年水城,更是多元文化交汇之地。讲解老师语言生动,将遥远的历史娓娓道来,亲切如讲述身边的故事。我们从远古一路走到近现代,仿佛翻过一部厚重而精彩的地方文化史。

傍晚时分,我们走出博物馆,踏上返程之路。回顾这一天的行程——从戴村坝到南旺枢纽,再至中都博物馆,我不仅看到了运河作为水利工程的卓越智慧,也更加明白,正是这些深植于土地的文化记忆,让大运河不止是一条河,而是一部流动的史诗。作为一名师范生,这次大运河历史与文化的考察之旅让我深切体会到,真正的教育就应如此——将历史带回现实,让文化走进人心。

聊城大学运河学研究院

聊城大学运河学研究院