晨光未透,八时的天空已被绵密的雾气笼罩,细雨如丝,悄无声息地沾湿了发梢与衣袖,却未能浇灭我们心中对知识与历史的渴望。在郑民德、王玉朋、裴一璞、吕德廷四位老师的带领下,我们乘车驶向平阴与长清,也为我研究生阶段的第一次田野考察,拉开了浸润着雨意与思考的序幕。

车窗之外,风景流转。城市的轮廓渐渐模糊,乡村的静谧与朴实缓缓展开。一路的细雨,仿佛为这次行程蒙上了一层诗意的薄纱,也为我们即将踏足的土地,增添了几分历史的湿润与厚重。

第一站:平阴县第一个党支部纪念馆

经过约一个半小时的车程,我们抵达了此行的首站——山东省济南市平阴县安城镇兴隆镇村。擦拭掉车窗上因内外温差凝结的雾气,一个以石屋为主的古朴村落清晰地呈现在眼前。这些由石头堆砌而成的房屋,沉默而坚实,仿佛将时光定格在了近百年前的那个烽火年代。

兴隆镇村地处平阴、长清、肥城三地交界,地理位置特殊。1938年9月,正是在这里,谷扩如同志建立了平阴县第一个党支部,革命的星火由此点燃。下车后,首先映入眼帘的便是那块黑底金字的牌匾——“大峰山八区兴隆镇党支部旧址”,庄重而肃穆。

我们缓步走入院落。正房是纪念馆的主展厅,陈列着珍贵的历史资料与图片,无声地讲述着那段峥嵘岁月。西厢房被复原成当年的党支部办公场景,简陋的桌椅、煤油灯,瞬间将人拉回到那个艰苦而充满理想的年代。东厢房的南间是红色图书馆,藏书颇丰;北间则为乡情村史馆,记录着这片土地的变迁。

参观过程中,一位年逾九旬的老太太从院落间的夹道缓缓走出,她步履蹒跚,目光却清澈而温和。经交谈得知,她居住的石屋已历经百年风雨。在她热情的邀请下,我们有幸走进她的家,亲眼目睹了老石房的建筑结构与生活痕迹。那粗糙的石壁、低矮的房梁,无不诉说着岁月的沧桑与人情的温暖。

告别老人家,我们走出旧址,顺着村中蜿蜒的山路向上行走。一个转弯之后,一面朴素的影壁立于眼前,上面题写着“为人民服务”五个大字。这五个字,在雨水的浸润下,显得格外清晰而有力。

第二站:虎豹川修路碑亭

沿着雨后湿润的乡间山路继续前行,我们来到了第二站——虎豹川修路碑亭。此碑亭位于平阴县安城镇,建于民国十八年(1929年),因其碑身呈八棱柱形,故当地百姓也多称之为“八棱碑”。

历史上,此段道路极为险峻。曾有民谣叹道:“车行到虎川,步步打响鞭,一辋三开辙,十步九转弯”,生动描绘了昔日行路之艰难。为了改变交通闭塞的困境,当地民众齐心协力,克服重重险阻,历时五年,终于修建成了通衢大道。此碑正是为了纪念这一壮举而立。我们沿着石阶走下,在带队老师的细致解读中,近距离凝视这通饱经风霜的石碑。碑文虽部分漫漶,但仍可辨其大意,记录着当年修路的艰辛与功成后的喜悦。碑亭旁的台阶上,还有一座小小的关帝庙。推开那扇红漆已然斑驳的木门,只见殿内青石上密密麻麻地刻满了捐资者的姓名,刻满了整整两面石壁。虽庙宇略显倾颓,香火亦不如往昔鼎盛,但当年的规模与民众的虔诚信仰,依然可感。

第三站:山东老战士纪念广场

带着对兴隆镇村的些许不舍,我们再次启程,前往山东老战士纪念广场。山东,这片华夏的灵秀之地,自古便是英雄辈出、豪杰济济之所。在中华人民共和国成立60周年之际,为铭记历史、告慰英烈、激励今人、昭示后代,特设立了这座纪念广场。

甫一踏入广场,便被那肃穆的气氛所感染。首先映入眼帘的,是那一排排、一列列整齐矗立的人名碑刻。那不仅仅是密密麻麻的名字,更是无数齐鲁儿女为国家独立、民族解放抛头颅、洒热血的证明,是中国人不屈不挠、爱国奉献精神的永恒丰碑。

顺着被雨水洗刷得格外干净的石子路前行,我们来到了山东老战士纪念广场陈列馆。馆内系统展示了自抗日战争起始,直至中华人民共和国成立初期,在山东大地诞生的英雄部队以及山东籍老战士们的英勇事迹。图片、文物、文献资料,配合着详实的文字说明,构建起一部波澜壮阔的山东革命斗争史。漫步于这座承载着厚重历史记忆的展厅,耳畔回响着老师们深入浅出的讲解,眼中映现着那段烽火连天的岁月,内心所受的震撼,久久难以平复。直至走到出口,仍觉意犹未尽,历史的回响在脑海中萦绕不绝。

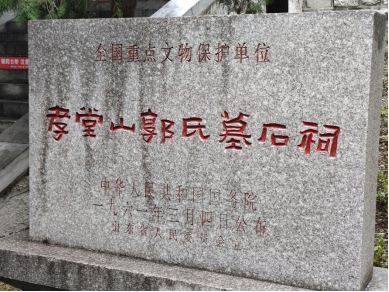

第四站:孝堂山郭氏墓石祠

离开充满革命激情的纪念广场,我们驱车赶往下一处承载着更古老历史的文化遗存——孝堂山郭氏墓石祠。此祠位于长清区孝堂山顶,是东汉时期为孝子郭氏所建的墓地附属祠堂,也是中国现存最早的石筑石刻房屋建筑,其历史与艺术价值不言而喻。

踏入祠院,一种古朴厚重的气息扑面而来。院内散布着各代石碑,铭文篆刻,值得细细品读。祠内还供奉着十尊体量较大的石雕佛像,法相庄严。带队老师与同学们纷纷围拢在碑刻前,尝试识读文字,探讨其历史背景与书法艺术价值。

正对门口的石祠是核心建筑,它坐北朝南,根据研究,其原貌应为单檐悬山顶的两开间石结构祠堂。祠内石壁上共刻有画像三十六组,内容涉及车马出行、历史故事、神话传说等,屋内四壁悬挂着清晰的拓印版,便于我们观摩细节。在院落的正中央,由玻璃罩精心保护起来的,便是通往墓室的墓道入口。墓首处雕刻着羊首、鱼等图案,形态生动,寓意吉祥,体现了汉代人们的信仰与审美情趣。

第五站:大峰山革命英雄纪念碑

简单用过午餐,稍事休息后,我们一行人前往当天的第五个考察点——大峰山革命英雄纪念碑。纪念碑坐落于长清区孝里街道的国有大峰山林场深处,四周群山环抱,松柏苍翠。

我们首先参观了大峰山革命根据地现场教学中心。展陈内容分为“泉城播火光照长清”“国难当头浴血抗战”“同仇敌忾共筑长城”“坚如磐石迎接曙光”“奋起自卫欢庆解放”“遍地英雄不朽丰碑”六个部分,通过大量实物、照片和文献,全面系统地展示了大峰山革命根据地创建、发展、壮大的光辉历程,以及长清军民在党的领导下进行的艰苦卓绝的斗争。

随后,我们绕过层层叠叠的山路,终于抵达了高高矗立的大峰山革命英雄纪念碑。这座纪念碑建于2011年,设计充满了深刻的寓意:碑身高度为9米,寓意庆祝中国共产党成立90周年;碑座高度为1.938米,象征着1938年长清县第一届县委在此成立,革命火种扎根大峰山;从碑座到碑帽的总高度为7.1米,则是对“七一”建党节的崇高致敬。站在碑前,仰望那直指苍穹的丰碑,回想教学中心里看到的一幕幕英勇事迹,崇敬之情油然而生。

第六站:双乳山汉墓

行程接近尾声,我们来到了本次考察的最后一站——汉济北王墓(因其所在地而俗称“双乳山汉墓”)。此墓位于双乳村,该村是中国北方地区典型的传统古村落,历史文化底蕴深厚,村内现存十多棵唐代古槐,以及鼓楼、古桥、家庙、族谱碑等众多历史遗存和非物质文化遗产。

双乳山汉墓属于“凿山为陵”的“甲”字形竖穴石圹木椁墓,规模极其宏大。墓穴深度达22米,总面积约1500平方米,总凿石量高达8800立方米,是迄今为止已发掘的汉代诸侯王墓中规模最大的一座。站在巨大的墓圹边缘向下俯瞰,不禁为古代工匠的非凡智慧与毅力所震撼。

在距离双乳山汉墓约一公里处,我们还顺道探访了福禄山汉墓。这是一座“同陵异穴”的合葬墓,东侧为济北王王陵,西侧为其王后陵。两座墓冢均采用凿岩成穴的方式建造,回填时就地取土,形成了与山体浑然一体的巨大封土堆,展现了汉代高超的陵墓营造技艺和独特的丧葬观念。

归途与感思

踏着落日的余晖,我们满载着收获与思考,踏上了返回聊城的归途。身体虽因一天的奔波而略感疲惫,但精神却因这一路上的所见所闻而持续亢奋。

从平阴第一个党支部的革命星火,到虎豹川碑亭所见证的民间力量;从山东老战士广场的英名永铸,到大峰山纪念碑下的铮铮誓言;再从孝堂山汉祠的古老石刻,到双乳山王墓的宏伟沉寂——这一日,我们仿佛穿越了一场横跨两千年的时空对话。红色文化,作为我国革命历程中形成的特殊而伟大的文化形态,承载着丰富的革命精神和厚重的历史文化内涵。它不仅存在于纪念馆的展陈里、纪念碑的铭文中,更融汇于这方水土的血脉与人民的记忆里。

这次考察,不仅是一次知识的积累,更是一场思想的洗礼与精神的淬炼。它让我更加深刻地理解到,历史并非冰冷的书本文字,而是由无数鲜活的生命、坚定的信仰和踏实的足迹共同编织而成的壮阔画卷。雨雾之中寻踪往昔,使我们前行的脚步更加坚实,思考的维度也更加深远。

聊城大学运河学研究院

聊城大学运河学研究院