10月31日上午8时,清晨的雾还未消散,在郑民德、王玉朋、吕德廷、裴一璞四位老师的带领下,我们师生一行踏上了前往平阴与长清的田野考察之旅。此行不仅是一次地理的跨越,更是一次历史的回溯与探寻。

经过一个半小时的车程,我们抵达了此次考察的第一站——大峰山八区兴隆镇党支部旧址,建筑保留着典型的囤顶式传统建筑样式,古朴而庄重。馆内陈列着鲁西地区基层党组织的发展历程图展、老式纺车等实物,通过场景还原、图文并茂的展陈方式,生动再现了党支部成立初期的艰苦环境与坚定信念。置身其间,不禁让人遥想当年革命先辈们在此秘密集会、谋划未来的身影,感受那份为理想而斗争的执着与热忱。

紧接着,我们来到村中广场,观看了虎豹川修路碑亭。此碑为八面体石柱,形制独特,碑文虽历经风雨,仍清晰可辨,详细记载了当地民众克服虎豹川天险、合力修路的壮举,以及众多募捐者的姓名。虎豹川地势险峻,历来为行旅之阻,此路的开通,无疑极大地改善了当地交通,促进了经济与文化的交流。碑文中有一段文字尤为动人:“沧桑屡变,世代迭更,历二千余年,而此川之险恶如故,未闻有恤行旅乏困,兴役平治者。直至今日,始化险为夷,易陂为平。”字里行间,洋溢着对修路义举的赞颂与对改变山河面貌的自豪。此外,碑身每一面均雕刻有精美的图案,包括二十四孝中的四孝故事以及民间传说场景,图案生动,寓意深远;碑文以楷书写就,笔力遒劲,结构严谨,此碑不仅在内容上具有重要的史料价值,在石刻工艺与书法艺术方面,亦堪称佳作。

随后我们前往山东老战士纪念广场。广场庄严肃穆,主体为一面老战士纪念墙,墙中央镶嵌着大型浮雕,刻画了战士们冲锋陷阵、奋勇杀敌的震撼场面;两侧则雕刻着山东地区老战士的名单,犹如一部无声的史诗。参观期间,我们看到有年迈的老战友相互搀扶而来,亦有老战士带着稚龄孙儿,在墙上仔细寻觅着熟悉的名字。彼时阴雨绵绵,广场上回荡着低沉的音乐,天地间仿佛笼罩在一片深沉的缅怀氛围之中。广场的对面陈列馆与纪念墙遥遥相望,进入大厅,映入眼帘的便是正中央墙上镌刻的毛主席振聋发聩的话语:“没有一个人民的军队,便没有人民的一切!”馆内设有七个展厅,展示了自抗日战争爆发至中华人民共和国成立初期,诞生于山东的英雄部队的战斗历程与山东老战士的光辉事迹。我们缓步其间,观看那些珍贵的历史图片、实物和文献,重温那段烽火连天的岁月,深刻感悟先烈们为民族独立和人民解放事业所付出的巨大牺牲与坚不可摧的革命精神。

接着,我们乘车抵达孝堂山,参观郭氏墓石祠。这是我国现存唯一一座保存完整的汉代画像石墓地祠堂,其历史与艺术价值不言而喻。祠堂仿照汉代民居建筑的形象并缩小比例以青石砌成,结构十分严谨。祠内墙壁上展示着石祠画像的拓片,内容极为丰富,从祠主生前从王出行到历史故事、神话传说皆有涉及。祠内还立有诸多汉代画像石,内容涵盖人物、祥瑞图案等,线条流畅,形象生动,历经近两千年风雨,依然清晰可辨。此外,祠内还有着数尊石佛像,形态端庄,雕刻技艺精湛,为研究中国早期佛教艺术与文化发展提供了珍贵的实物资料。在老师的指引下,我们注意到祠堂外有一墓道,由石块垒砌而成,墓道门楣上雕刻着鱼状和羊首状纹饰,这些细节对于研究汉代的社会经济、文化信仰乃至丧葬制度,都具有重要的学术意义。

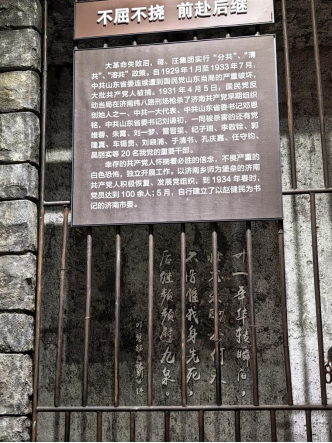

随后,我们前往大峰山革命根据地现场教学中心,继续追寻红色的足迹。自1938年始,长清县革命先驱魏金三、张耀南等在此建立了大峰山抗日根据地,带领大峰山人民开展反“扫荡”、反“蚕食”等斗争,武装保卫革命成果,是抗日战争、解放战争时期坚强的战斗堡垒。馆内通过陈列图片、实物立体雕塑等形式,展现抗战时期人民艰苦卓绝的斗争,其中,一面复原的狱中墙壁令人驻足良久,墙上刻着革命烈士邓恩铭的遗作《诀别》:“卅一年华转瞬间,壮志未酬奈何天。不惜惟我身先死,后继频频慰九泉。”这短短二十八字,饱含着一位年轻革命者对生命的眷恋、对未竟事业的遗憾,以及为理想信念视死如归的大无畏精神,深深震撼着每一位参观者的心灵。

考察的最后一站,我们来到了济北王汉墓。这里是西汉济北王刘宽的墓葬,墓葬呈“甲”字形,规模宏大,墓道与墓室均系在坚硬岩石上开凿而成,工程之艰巨,令人叹为观止。尽管墓葬现存的仅有空荡的墓室,但站立于巨大的墓道之中,仰望两侧高耸的岩壁,仍十分震撼。之后,我们根据线索,在山野间辗转寻觅福禄山汉墓。几经周折,终在山坡杂草丛中发现了其碑刻遗迹,然而墓葬本体已被荒草掩盖,难以辨识,唯有残碑静立。

此次平阴、长清之行,虽仅一日,却内容丰富,意义深远。我们从大峰山第一个党支部的革命火种,走到虎豹川碑刻所见证的民间力量;从庄严肃穆的老战士纪念广场,追溯至山东军民的浴血奋战史;从孝堂山汉画像石的精美艺术,领略到汉代的社会风貌与文化交融;再从大峰山根据地的艰苦斗争,感受到革命先烈坚定的理想信念;最后于双乳山与福禄山的汉墓遗址前,体味历史长河的浩渺与沉寂。这条考察路线,如同一幅跨越两千年的历史长卷,将古代文明的辉煌、近代革命的壮烈与民间社会的活力紧密串联。它不仅深化了我们对鲁西地区历史文脉与红色基因的理解,更让我们深刻体会到,历史研究必须扎根于田野,在实地踏查中感知历史的温度,在实物证据中解读文明的密码。此次田野考察无疑是一次宝贵的学术实践与精神洗礼,激励着我们以更严谨的态度、更深厚的情感,去发掘、守护并传承中华民族悠久而伟大的历史记忆。

聊城大学运河学研究院

聊城大学运河学研究院